“Uomo, stupisciti”. Vagabondaggi nel cuore del “dottor Sonne”, il poeta che si consegnò al silenzio

Pangea - Saturday, March 29, 2025Ogni poeta nasconde un segreto che la sua vecchiaia si incarica di custodire. Nei poeti senza tarda età, il segreto si assottiglia, resta sospeso per anni, vaga nelle nubi incerte delle interpretazioni e nel folto sottobosco delle note a piè di pagina; poi, con un movimento indistinto, ritorna al centro dell’opera, indisturbato, non visto, non notato, come nella Lettera rubata di Poe. Ma nei poeti che decidono di tacere e si rinchiudono a guscio nella vecchiaia, la questione minaccia di togliere il sonno: come giustificare, come tollerare che un corpo continui a esistere a dispetto delle sue poesie? Il mistero della creazione è spaventoso quando l’artefice, muto, ci sta davanti senza fornirci spiegazioni, come nel peggiore degli incubi.

È la sensazione che si prova di fronte al silenzio di un poeta-prodigio ebraico, Avraham Ben Yitzhak: un nome che sembra la trascrizione esatta, indelebile, di un salmo. Nato in Galizia nel 1883, in una nicchia geografica che gli permetteva di spaziare lo sguardo verso la Russia, l’Europa centrale e l’Impero austro-ungarico, a quindici anni già scriveva poesie in ebraico; allo stesso tempo, fu influenzato dalla nuova poesia europea di lingua tedesca, incarnata in tre dei suoi migliori araldi: il cupo e allucinato lirismo di Trakl, il simbolismo rabbrividente di Hofmannsthal e l’aerea levità metafisica di Rilke.

Quando si legge Ben Yitzhak, è facile pensare a una sorta di rosa degli inizi: mentre tutto il mondo va avanti, e nel modo più sanguinario possibile, un poeta non ancora ventenne cerca di rievocare la voce degli ispirati con un timbro inconfondibile. L’impressione è che mentre gli altri poeti cercavano di definire in poesia gli eventi, con un pinnacolo di versi a volte stordente, Ben Yitzhak andava definendo una cattedrale di sensazioni sorta dalla pietra angolare di un personale stupore: mentre i primi si servivano della realtà per stimolare una sensibilità in esaurimento, Ben Yitzhak utilizzava l’impalcatura del reale per fondare un nuovo personalissimo senso. Si esce dalle sue poesie, che sono undici, come dopo altrettanti incontri privati con uno stregone: l’impressione è di chi sa quali corde far risuonare per smuovere qualcosa nella calca del mondo.

Quello che colpisce immediatamente nelle undici Poesie di Avraham Ben Yitzhak – raccolte in un miracoloso libro edito da Portatori d’acqua nel 2018 – è la sensibilità senza filtri verso il mondo; l’assenza di compromessi linguistici di chi vede tutto e vuole dire tutto subito, a costo di pagare questa fedeltà all’istante poetico con un trentennale silenzio. Il lettore, semplicemente, si trova di fronte ai versi di un uomo che vive più intensamente degli altri: così, nelle pochissime poesie che ci ha lasciato, ogni evento – la primavera, la tempesta, il vento, la mietitura, la foresta – si trasfigura in qualcosa di più alto, che richiede solo la vertigine dello sgomento e della contemplazione. Come confessa in uno dei suoi diari:

«Io, che ora sto seduto qui nella sala che uomini hanno decorato, con la coppa d’uva accanto a me, quanta fatica, quanta cura, quanta astuzia, e quanto dolore e quanta disperazione, quanti trionfi sono passati finché questa banalità non si è trasformata nell’oggi attorno a me. Uomo, stupisciti. E tremante, e Dio».

La vera novità di Yitzhak risiede proprio nel suo bilinguismo poetico. Avvenimento più unico che raro, scrisse poesie in tedesco e in ebraico, tanto da essere definito dalla critica un novello Hölderlin. Se pensiamo a Paul Celan, il più grande poeta ebreo in lingua tedesca, crediamo di scorgere in Yitzhak il fondamento di una spiritualità altrettanto tormentata e sibillina: forse Yitzhak disertò la scrittura per preservare una purezza cristallina che minacciava di sgretolarsi; forse evitò di continuare a scrivere perché la consapevolezza della poesia, della predisposizione alla poesia, gli sussurrava che la lettera uccide lo spirito.

Del suo silenzio sono state fornite più spiegazioni: il crollo della Mitteleuropa, la malattia ai polmoni e, da ultimo, la perdita di alcuni scritti in seguito alla capitolazione della città natale, Przemysl, durante la Prima guerra. Alcuni, più sottili, sostengono che Yitzhak si rendeva conto che la letteratura ebraica non era ancora pronta ad accogliere l’innovazione delle sue poesie. Oppure, ancora, che viveva in modo talmente poetico da ricorrere alla poesia scritta soltanto nei momenti più prosaici. Eppure, in questo dedalo di ipotesi, la più convincente sembra la confessione fatta all’amica e poetessa Lea Goldberg:

«Detto tra noi, ho scritto molto in quel periodo. Avevo quaderni pieni di appunti e di tentativi di espressione. Tutto è andato perduto durante la Prima guerra mondiale. Appena fuori dalla cittadina vi era un campo di cavoli rossi. Un giorno stavo camminando nel bosco quando d’improvviso mi giunse un odore di acqua stagnante, e capii che qualcosa stava per accadere. Proseguii per la mia strada e vidi uno specchio d’acqua, al di sopra di esso un’altura e ai suoi piedi il campo di cavoli. Vi si trovavano tutte le sfumature di rosso che si possono immaginare. Da quello chiaro, quasi rosa, sino al viola. La lingua umana – qualsiasi lingua – è troppo povera per esprimere ciò che vedono i nostri occhi. Quali parole possediamo per trasmettere con precisione il colore? Per giorni interi rimasi seduto davanti al campo, cercando di trasmettere per mezzo del linguaggio quella visione».

Una resa incondizionata di fronte alla superiorità del reale che ricorda il libro-svolta di uno dei suoi poeti prediletti, la Lettera a Lord Chandos di Hofmannsthal, una sorta di congedo silenzioso dalla letteratura che Kafka, il quale conosceva il peso che reca con sé ogni parola, amava moltissimo. L’essenziale, di regola, è sempre breve o ambisce alla brevità.

Elias Canetti, che lo incontrò a Vienna rimanendone abbagliato (Sonne, il vero cognome di Yitzhak, in tedesco significa sole) ci ha lasciato di lui un ritratto indimenticabile nel terzo volume della sua autobiografia, Il gioco degli occhi. Ogni lettore che varca la soglia di questo capolavoro non tarderà ad accorgersi che il libro, più che incentrarsi sulla frequentazione di titani quali Robert Musil, Hermann Broch e Thomas Mann, si fonda sul fascino ipnotizzante che esercitarono le conversazioni e gli incontri col “dottor Sonne”, appostato nei bar di Vienna in rigorosa osservanza dell’arte della discrezione. Canetti scrive che incontrarlo gli dava l’impressione di avere davanti a sé «un uomo nelle cui mani confluivano i fili degli avvenimenti». Così, il ritratto di un uomo straordinario, che nulla ha lasciato se non uno scarno fascicolo di poesie, riesce a oscurare il lascito imponente di scrittori che hanno dedicato la loro esistenza a opere che occupano più scaffali di una biblioteca.

Il lettore, dopo aver letto anche una sola delle sue poesie, potrà camminare più leggero per il mondo, portando in sé l’anima «come una goccia di cristallo», consapevole che la poesia, come ha scritto Paul Celan, è una forte tendenza ad ammutolire.

Andrea Muratore

**

Inverno lucente

Puro e duro e bianco è il mondo.

Dal nord il vento ieri ha messo in fuga

sogni di nebbia

cieca ed errante

senza fine…

Oggi il vento trattiene il respiro.

Neve abbagliante all’intorno,

e ombra cerulea di monti

cieli azzurro pallido,

vibrano nella propria luce.

E nell’ombra –

preso nel suo splendore di gelo

si distende il fiume,

quasi corazzato di squame –

scuro smeraldo di ghiaccio

dalle nevi splendenti,

sino a che si perde il suo dorso

verdognolo e tortuoso

laggiù lontano…

dove la luce del giorno ha preso fuoco,

con un bagliore dalle bianche fiamme —

come se il sole fosse caduto

sui blocchi informi di ghiaccio

dal duro cristallo

e si fosse infranto…

Chiudo gli occhi.

In me il sangue giubila

e mi risuona nelle orecchie:

puro è il mondo.

Mi sembra:

insieme al cuore della terra,

pulsa in me il cuore;

e scorre assieme ai rivoli

che fluiscono sotto la crosta ghiacciata.

Puro… il mondo…

puro…

*

Salmo

Per pochissimi istanti capita che porti

in te l’anima come una goccia di cristallo:

un mondo pieno del suo sole e di sfumature rifratte,

un’orda di visioni e di parole tremanti;

là volgi gli occhi

come alla goccia di cristallo –

e tuttavia quel mondo teme di versarsi

non sopporta di essere riempito

e trema fino ai margini estremi…

ed ecco sei consegnato a tutta l’eternità. –

Estreme lontananze trasparenti ti fluiscono dagli occhi

e terrori d’oscurità vi si approfondiscono; –

ti trovano cose lontane e vicine –

e vogliono la tua vita.

Nel silenzio delle notti

ti ergi sulla cima dei monti,

e tra stelle grandi e fredde poni il capo.

Sprofondano a terra quanti vivono al di sotto;

e sull’ultima vampa della loro sventura

scende il nero oblio –

mentre sei sveglio davanti ai terrori

al di sopra dell’oscurità.

E se cade una stella

da una fiamma tremante sale un ruggito

dalle angosce della distruzione ai cieli –

e cade la stella nella tua anima

e nel suo abisso si spegne…

E sul far del mattino

ecco aleggi sulla superficie dell’abisso

per distendervi i tuoi cieli profondi,

e il sole grande nella tua mano

fino a sera.

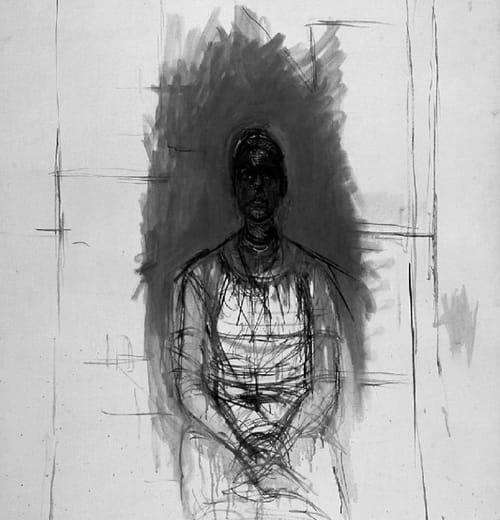

*In copertina: un disegno di Alberto Giacometti del 1965

L'articolo “Uomo, stupisciti”. Vagabondaggi nel cuore del “dottor Sonne”, il poeta che si consegnò al silenzio proviene da Pangea.