“Quando vedrai milioni di morti senza parole…” Vita & poesia di Charles Hamilton Sorley

Pangea - Thursday, July 10, 2025Non era tornato a casa. I compagni di plotone non lo avevano trovato. Nemmeno le squadre di cercatori inviate a Hulluch, nell’Alta Francia, riportarono notizie certe su di lui. Disperso tra le ceneri della battaglia in qualche fossa comune, il suo nome arrivò in tondo su un telegramma che i genitori, in Inghilterra, lessero in lacrime. Il biglietto avvisava la dipartita del capitano Charles Hamilton Sorley, colpito in testa da un cecchino durante i combattimenti a Loos, nell’ottobre 1915. Ucciso all’istante, il loro ragazzo se ne era andato con la promessa del congedo previsto di lì a qualche mese. Aveva appena vent’anni.

Così la sua scomparsa si univa alla fine di un’intera generazione di giovani vittime in un massacro senza precedenti. Difatti, era da secoli che l’antica menzogna del «dolce morire per la patria» – il dictum latino trapiantato nel suolo d’Albione – aveva preparato schiere di figli devoti, mossi all’azione dai valori dei padri ed allevati nel grembo delle public schools, da immolare al momento opportuno sui campi di battaglia.

Che il capitano Sorley componesse versi è una storia altrettanto amara quanto avventurosa. Annoverato fra i sedici war poets della Prima guerra onorati sulla lapide di Westminster, ne è il più giovane rappresentante, forse uno dei meno noti per l’opera rimasta incompiuta, benché prolifica, addirittura sorprendente se si considera l’età anagrafica. La sua voce singolare è attestata in una vasta messe di componimenti – quelli d’anteguerra i migliori – che rivelano un’esperta caratura tecnica d’impronta tradizionale, una combinazione di perfezione stilistica nel dettato e auscultazione del ritmo interno alla strofa, sempre attento alla rima e sostenuto dalla profonda cultura classica. La lucidità di visione e il rigore metrico ne fanno, in definitiva, uno dei lirici più dotati nell’eterogeneo coro di talenti che sbocciarono – per essere infine soffocati – sotto le bombe. Tuttavia, il suo profilo tende a sfuggire ad ogni etichetta affibbiata nel tentativo di inquadrarne la posizione verso il conflitto in un anello di congiunzione tra filone eroico-patriottico e svolta realistico-satirica, di per sé fallace se si considera la risposta di ciascun autore all’evolversi degli eventi, oltre la caratteristica linea d’azione.

Per circostanze storiche indubbie, i primi poeti-combattenti volontari cantavano la guerra in versi idealistici e patriottici, celeri a scattare al segnale della propaganda per partecipare al “gioco” o show (come incitava la sciovinista Jessie Pope, Who’s for the Game?) tenuto sull’impietoso palcoscenico del mondo. Se per un guerriero di razza come l’aristocratico Julian Grenfell era facile osannare la morte onorevole dalle «soffici ali» (Into Battle), un immaturo Rupert Brooke – non avendo conosciuto la vita di trincea – elogiava l’impresa virtuosa che avrebbe restituito la gloria eterna al milite sepolto in un campo straniero (The Soldier). Contro i grandi ideali dei suoi contemporanei, Charles Sorley – scozzese di origini e inglese per elezione – scaglia con coraggio la sua abiura, eppure non da subito. Agli inizi della campagna, aveva nutrito anche lui vaghe fantasie cavalleresche rispetto al pericolo della caduta, tra canti enfatici e ingenuità romantiche: «Ricoprite di gioia il letto della terra/ E così morite, siate felici.» (All the Hills and Vales Along).

Sorley studente a Marlborough (fila inferiore al centro) © reserved Marlborough College

Sorley studente a Marlborough (fila inferiore al centro) © reserved Marlborough CollegeIl testo più famoso e antologizzato, distante dai toni esultanti del 1914, sarà l’ultimo vergato al fronte, rinvenuto dai commilitoni nel suo kit, che, assieme ad altri frammenti e abbozzi di prose, lascia ai posteri un monito potente di fronte a ogni mistificazione della carneficina reale. Crollata l’edulcorata visione della guerra, la poesia apre uno slargo inaspettato nel panorama dell’epoca, un bagliore di verità nella critica al sistema bellicista dell’Impero, messa a segno in versi crudi e irriverenti, tesi a guardare la morte dritta negli occhi:

“Quando vedrai milioni di morti senza parole

Che incedono nei tuoi sogni in pallidi battaglioni,

Non dire loro cose dolci come hanno fatto altri uomini,

Rammenta questo. Perché non è necessario.

Non concedere lodi. Sordi ormai, come potrebbero capire

Che soltanto le maledizioni si addensano sopra ogni testa squartata?

Né lacrime. I loro occhi ciechi non vedono scorrere le tue lacrime.

Né onore. È facile morire…”

Dinanzi al culto vittoriano degli eroi, il blasone di Scozia fa sentire senza orpelli la sua natura indocile, rinunciando alla fedeltà dogmatica verso la corona. Fuori dalle gesta eroiche del mito, l’orrore della strage si poteva raccontare solamente nei resti umani risucchiati dentro la waste land della Terra di Nessuno, ovvero l’altra faccia dell’epopea. Dopo gli eccidi della Somme, la percezione del conflitto – e di conseguenza la sua rappresentazione letteraria, specie in poesia – non sarebbe stata più la stessa. La tragedia che aveva sperperato il fiore della gioventù britannica sui terreni delle Fiandre si annunciava agli occhi dei conterranei al netto di tutte le possibili distorsioni della memoria. Secondo Siegfried Sasson, il “sicuro” mondo d’anteguerra si era ridotto a un «inferno dove finiscono risate e ragazzi», e lo stesso Rudyard Kipling – il figlio John caduto anch’egli a Loos – avrebbe parlato, nei suoi Epitaphs of War (1914-18), a nome dei «giovani arrabbiati e traditi» (A Dead Statesman) nelle loro illusioni, derubati degli anni di innocenza con un sacrificio ingiusto.

In questo solco di condanna dei mali inferti dal conflitto, il timbro di Sorley, col suo grido all’internazionalismo (To Germany), spicca per drammaticità e premonizione circa la futilità dell’impresa che vanifica ogni azione umana (Such, Such is Death), ponendosi da antesignano: una vena sovversiva precedente alla virata antimilitarista di un Siegfried Sassoon, degli epigoni Wilfred Owen e Isaac Rosenberg. Per questo, nella sua autobiografia Good-Bye to All That, Robert Graves lo pianse come la perdita più dolorosa di cui avesse sofferto la moderna poesia inglese.

La raccolta che gli diede la fama – giunta postuma e limitata alle liriche a tema bellico –, dal titolo Marlborough & Other Poems, venne pubblicata nel 1916 per volere della famiglia ed ebbe una tiratura altissima, con varie ristampe, nel primo dopoguerra. Nonostante ciò, colui al quale non spettò una canonizzazione simile all’apollineo Brooke merita di essere ricordato senza armi e divisa.

Frontespizio della raccolta Marlborough and Other Poems con un ritratto in gessetto di Cecil Jameson

Frontespizio della raccolta Marlborough and Other Poems con un ritratto in gessetto di Cecil JamesonDiscendente di una stirpe illustre sorta tra i fiumi Tay e Tweed, conta fra i suoi avi eminenti Scots del calibro di William Sorley, reverendo della Chiesa di provincia, e George Smith, uomo di lettere edimburghese rinomato per il suo “passaggio in India”. Il padre William Ritchie Sorley è professore emerito di filosofia all’Università di Aberdeen, le cui idee rivoluzionarie nel campo della morale gli valgono una cattedra a Cambridge nel 1900. Da questo momento, tutta la famiglia, d’indole eclettica e apertura cosmopolita, decide di avvicinarsi alla venerata città universitaria.

Fin dalla tenera età, i piccoli Sorley – la sorella Jean e i due gemelli Charles e Kenneth – vengono allevati dalla madre con una buona dose di grammatica francese e letteratura nazionale: passi di Shakespeare, brani di Scott e canti di Blake sono di casa. Da ragazzino, Charles divora i classici greci e tutti i drammi elisabettiani sugli scaffali, legge le odi di Keats come un salterio e allena l’orecchio sulle note di A. E. Housman (A Shropshire Lad, fra i suoi libri preferiti) fino a comporre versi propri. L’istruzione migliore a cui poteva aspirare lo vede dapprima allievo diurno alla King’s College Choir School di Cambridge e dal 1908 nel convitto privato di Marlborough, trampolino di lancio per le cime oxbridge. Qui viene eletto ai principali club studenteschi, conteso tra la Debating Society e la Junior Literary Society.

Il talento precoce nella scrittura lo condurrà ben presto alle prime pubblicazioni sulle riviste collegiali, tra cui il Marlburian. Nello stesso tempo, si distingue fuori dalle aule per l’eccezionale talento sportivo: nella corsa è una meteora. Sembra inoltre non badare a premi, medaglie e riconoscimenti poetico-letterari che si succedono sul suo cammino. Umile di carattere, fa anche fatica a riconoscere il fascino che emana crescendo. Alla soglia della maggiore età, è diventato un ragazzo bellissimo, dalla dizione perfetta e magnetico nei modi. Alle prese con le nuove consapevolezze, si ritrae come un privilegiato (come per gli estratti successivi, si fa riferimento al volume a cura di W. R. Sorley, The letters of Charles Sorley, with a chapter of biography, Cambridge University Press, 1919):

“Mi sento terribilmente indegno e inesperto perché la vita non mi ha dato difficoltà in casa né grossi problemi da risolvere, soltanto quelli possono rafforzare davvero un uomo…”

Si rende conto, a quell’altezza, che la vita è stata fin troppo buona con lui. E per restituire al mondo il dono ricevuto avrebbe fatto del suo meglio in tutto. Il nervo resistente della sua personalità, temprato sulle prediche evangeliche e addestrato al valore della disciplina, trovava in ogni cosa una prova da affrontare, in ogni difficoltà una sfida, come ricorderà il padre orgoglioso:

“Voleva sempre crescere. Ogni nuova esperienza, che fosse un gioco, un libro, un luogo o una persona da conoscere — era per lui un’avventura; dava la sua opinione con entusiasmo, mentre coglieva soltanto il meglio, nient’altro contava. Qualunque delusione, apprensione o senso di sconfitta, per qualsiasi fallimento, lo teneva per sé, andando incontro alle sue imprese, soprattutto la più grande di tutte – nell’agosto 1914 – con un’allegra prontezza e un umorismo che regalavano un senso di conforto e sicurezza a tutti quelli che lo vedevano. ‘Ecco Charlie, sempre brillante e coraggioso,’ diceva la nostra vecchia padrona di casa dello Yorkshire alla fine di ogni vacanza.”

Alla luce dei successi scolastici, i versi della fase Marlborough raccontano slanci d’ebbrezza giovanile, l’abitudine alla camaraderie contratta dalla vita di collegio e, più di tutto, un desiderio indomabile di libertà, il bisogno di solitudine nella natura selvaggia e incontaminata, a contatto con burrasche e temporali. Lungo i pendii delle vicine Downs o sulle native Highlands, Charles ama ritirarsi, come un asceta, percorrendo ampie distese a lunghi passi, attirato dai misteri dei glen, in maratone da cui torna rigenerato:

“Era solito fare lunghe passeggiate, come quando spariva per correre in maglietta e pantaloncini sulle Downs. Aveva scelto di starsene per conto suo.”

Il cognome Sorley – in gaelico sta per pellegrino o viandante – lo aveva predestinato, imprimendo nel suo spirito il desiderio di un riparo dell’anima, l’istinto animale a fuggire “via dalla pazza folla”. A quell’atteggiamento romantico verso l’esistenza si sarebbe aggrappato per capire sé stesso nel profondo del cuore, ma soprattutto per scrivere. Corsa, pioggia, vento e poesia sono per lui un tutt’uno.

“[…] nello Yorkshire, dove le brughiere discendono verso il mare, oppure in qualche luogo delle sue origini – Selkirk, Dunbar o Aberdeen; […] attraverso la Francia, in bici, cavalcò la costa della Normandia e le sponde della Senna. Una volta, in un pomeriggio di tempesta, dopo aver percorso a fatica una scarpata, sul punto di attraversare le colline, ci imbattemmo improvvisamente in un campo coperto da grandi selci bianche. Ma Charlie, che in genere rispondeva prontamente, non disse una parola; fissava il campo come se ci vedesse scritto qualcosa.”

Più tardi, il talento di famiglia viene ammesso a Oxford con una borsa di studio e grazie all’intervento paterno gli è concessa l’interruzione prematura degli studi. Al giovane spettava la gioia di un Grand Tour, o almeno una breve esperienza formativa all’estero, prima di precipitarsi nel mondo dei college.

Non perde tempo e all’inizio del 1914 è a Jena per frequentare i corsi di filologia all’università locale. Dopo un tour mitteleuropeo, si cala appieno nella vita della città. La lingua gli dà la fame della scoperta, trasmettendogli la ricchezza di una cultura che non smetterà mai di affascinarlo. In questo periodo, la visita del fratello e dei genitori, che coinvolge in passeggiate campestri e giri turistici, viene a ricordargli il calore della patria, a rinsaldare il rapporto sincero custodito per lettera. Una sera, in cima a un colle, guarda insieme a loro una Jena luccicante sotto il crepuscolo, e in quell’istante si sente al sicuro.

Basterà la notizia della dichiarazione di guerra a richiamarlo al di là della Manica dopo una rocambolesca giornata di carcere a Treviri (nel frattempo Russia e Germania sono diventate nemiche). Non appena tocca terra, firma convinto le liste di coscrizione. L’invasione tedesca del Belgio è una mossa troppo oltraggiosa per resistere alla tentazione. Arruolato come secondo tenente nei reparti del Suffolk Regiment, viene da qui mobilitato in fretta sul Fronte occidentale, a marcia indietro sul continente.

A sostenerlo durante l’addestramento militare sarà l’amicizia fraterna di Arthur Watts (soldato del battaglione alleato ed ex lettore di inglese a Jena), più dolce dei vecchi legami camerateschi, che riaccende in lui l’amore dei miti greci. Uniti da comuni interessi letterari, i loro scambi epistolari celano, in sordina, intense vibrazioni romantiche, scintille di intimità che tentano di ricucire la distanza sulla scia dell’epica. Tra le righe cifrate in greco e tedesco, come un appassionato codice segreto, un adorante Charles trasfigura il compagno nei panni di Ulisse per sentirlo più vicino:

“Dammi l’Odissea e restituirò il Nuovo Testamento. Indicami la strada, sia fisica che spirituale. Solo qualche volta l’orribile visione di pane e burro viene ad eclissare il mio sogno; […] In questi sogni mi appari come il sergente-pioniere. Forse sei tu l’Odisseo, mentre io non sono altro che uno di quei fedeli ἑταῖροι [compagni]… Ma comunque sia, le nostre vite saranno πολύπλαγκτοι [agitate dal Fato]. E noi verremo sepolti dal mare – […] Dall’inizio di questa lettera, sento un certo profumo di romanticismo durante la ronda notturna.”

Mentre si scrivono, i due amici separati dalla guerra guardano lo stesso cielo inondato di malinconia, l’uno al lume di un fiammifero, l’altro proiettato verso le stelle:

“Tu, al telescopio, vedi la strada verso la stella nella sua vastità, senza l’ingombro degli atomi che soffiano negli occhi e riempiono i nostri pori di linfa vitale – metà strada verso quella stella – ad ogni curva. […] E così fino al nostro prossimo incontro!”

Negli ultimi mesi in trincea, Sorley non ha perso il suo umorismo né la nostalgia degli affetti. Ciò che lo tiene sveglio di notte è il pensiero di aver dimenticato a casa la sua copia di Omero – come detta il frammento Non ho portato la mia Odissea con me sul mare [XXXVI] – e il desiderio di una colazione rigorosamente inglese.

Irrequieto e in preda all’attesa spasmodica nelle retrovie, ha il tempo di scrivere ai propri cari che la firma della pace sembra «un brutto scherzo» sulla bocca di tutti. Il suo addio alle armi, del resto, lo ha già annotato nel taccuino impolverato che porta in tasca. Esegue quindi l’ultimo comando, butta giù una lettera per Arthur e a qualche giorno dall’azione saluta l’Inghilterra con Auf Wiedersehen.

*

Per riscoprire la penna di Charles Sorley, si propone qui di seguito una selezione di testi inediti e rappresentativi della sua opera poetica, tratti ciascuno da una sezione della raccolta Marlborough e altre poesie:

Il canto dei corridori spogli

Agitiamo i fianchi discinti

Con la luce negli occhi,

La pioggia ci cade sulle labbra,

Non corriamo per vincere.

Non sappiamo di chi fidarci,

Ma non torniamo indietro,

Perché è nostro dovere correre

Attraverso l’immensità dell’aria.

Le acque dei mari

Si agitano come in tempesta.

La tempesta spezza gli alberi

E non li lascia al caldo.

Eppure, si ferma forse la lacerante tempesta?

Si chiedono perché le cime degli alberi?

Così, noi corriamo senza una ragione

Sotto la grandezza del cielo terso.

La pioggia ci cade sulle labbra,

Non corriamo per vincere.

La tempesta frusta l’acqua

E l’onda ulula ai cieli.

S’alzano i venti, che la colpiscono

E la infrangono come sabbia,

E noi corriamo perché ci dà piacere

Lungo la radiosa vastità della terra.

*

Pioggia (estratto)

C’è qualcosa nella pioggia

Che mi invita a rimanere:

C’è qualcosa nel vento

Che mi sussurra “Lasciati alle spalle

Questa terra di tempi e regole,

Terra di campane e lezioni mattutine.

Il latino, il greco e il cibo del collegio

Non ti servono a molto.

Lasciali: se vuoi essere libero

Seguimi, seguimi, vieni con me!”

Quando raggiungo i quattro chilometri,

Per guardare di nuovo là fuori

Sui cieli bianco opaco

E il velo di pioggia alla deriva,

E il mucchio di siepi sparse

Che ondeggia debole sul dirupo,

E l’infinita distesa di colline

Ricoperte di vesti verdi e d’argento;

C’è qualcosa nella loro foggia

Di desolante e sterile bruttezza,

Che mi sussurra “Hai letto

di una terra di luce e gloria:

Ma non credere a ciò che dicono.

È un regno tetro e desolato,

Dove i venti e le tempeste ti chiamano

E la pioggia spazza via ogni cosa.

Non dar retta ai predicatori

Che parlano di una terra dolce e remota.

Qui c’è una terra migliore e più gentile

E non si trova lontano”.

*

Due sonetti (Parte I)

I santi hanno adorato la nobiltà della tua anima.

I poeti sono diventati pallidi davanti alla tua gloria.

Noi siamo tra i milioni di anime che in ogni ora

Attendono di percorrere il tuo cammino.

Tu, così familiare, un tempo diverso: abbiamo tentato

Di vivere senza pensare alla tua presenza.

Ma in ogni strada, da ogni parte, adesso

Vediamo la tua insegna dritta e ferma.

La immagino come quel cartello nella mia terra,

Alto e canuto, che mi indicava di andare

In alto, sulle colline, a destra,

Dove nuotano le nebbie e i venti urlano e soffiano,

Una terra senza casa e senza amici, ma pur sempre

Una terra ignota che desideravo conoscere.

*

Smarrito

Sulle fantasie del mio passato

È calata una cecità grave e silente.

Adesso il mio sguardo si volge ad altre cose,

Non quelle che un tempo vide e conobbe.

Non posso pensare a quelle terre a me care

(O laggiù, i tempi andati!)

Dove il vecchio cartello malconcio resta in piedi

E le quattro strade vanno in silenzio

Verso est, ovest, sud e nord,

Dove spirano i freddi venti invernali.

E cosa porterà con sé la sera

Non spetta a me né a voi saperlo.

*Il servizio e la traduzione dei testi sono di Pierluigi Piscopo

Riferimenti bibliografici:

– C. H. Sorley, Marlborough: and other poems, a cura di W. R. Sorley, Cambridge University Press, Cambridge 1916.

– C. H. Sorley, Collected Poems, a cura di J. Moorcroft Wilson, Cecil Woolf, London 1985.

– J. Moorcroft Wilson, Charles Hamilton Sorley: A Biography, Cecil Woolf, London 1985.

– W. R. Sorley, a cura di, The letters of Charles Sorley, with a chapter of biography, Cambridge University Press, Cambridge 1919.

– J. Moorcroft Wilson, a cura di, The Collected Letters of Charles Hamilton Sorley, Cecil Woolf, London 1990.

– N. McPherson, It Is Easy to Be Dead, Oberon Books, 2016.

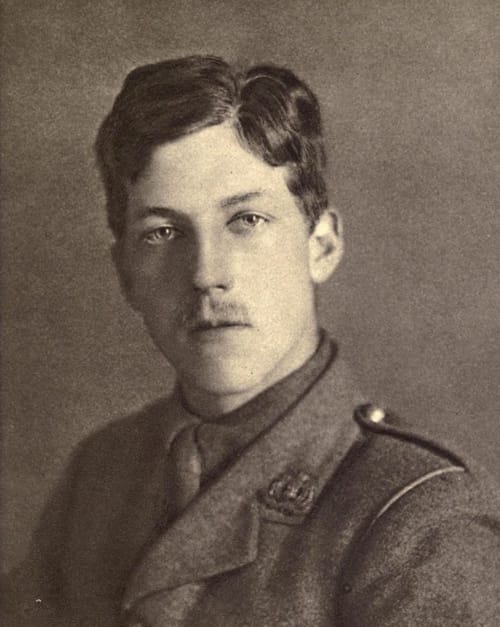

*In copertina: Charles Hamilton Sorley, fotografo sconosciuto, circa 1914.

L'articolo “Quando vedrai milioni di morti senza parole…” Vita & poesia di Charles Hamilton Sorley proviene da Pangea.