“Impossible to translate”. Per i 90 anni di Charles Wright: un ricordo di Antonella Francini

Pangea - Tuesday, August 26, 2025“Tutto ciò che ho lasciato da fare, che qualcuno ne faccia buon uso

(Da Littlefoot, FSG 2007, Crocetti 2023)

in questa vita o nella prossima,

quella che viene per prima. O per seconda.

Charles Wright, premio Pulitzer nel 1998 e Poeta Laureato degli Stati Uniti dal 2014 al 2015, compie quest’anno 90 anni, oltre sessanta dei quali dedicati alla poesia da quando, poco più che ventenne e militare nell’esercito americano a Verona, scoprì la sua vocazione di cantore di paesaggi metafisici tracciando uno straordinario percorso poetico che dall’Italia del nordest, fra Sirmione e Venezia, si dirama nella sua regione degli Appalachi, fra Tennessee, North Caroline e Virginia, dove tuttora vive con Holly, la moglie fotografa, e nell’immenso spazio del Montana, la residenza estiva di molti anni. È nato il 25 agosto del 1935 a Pickwick Dam, un luogo che ora non esiste più sulla carta geografica dove il padre ingegnere aveva trasferito temporaneamente la famiglia per la costruzione della diga che adesso porta il nome del paese. La scelta di Wright di ritirarsi a vita privata da quando, nel 2019, ha raccolto e pubblicato tutta la sua poesia in un unico immenso volume di oltre settecento pagine, Oblivion Banjo, in qualche modo corre parallela alla storia di quel luogo scomparso: come la diga della sua infanzia che ora attraversa il fiume Tennessee e produce energia, così questo suo ultimo libro è una grandiosa costruzione in versi che testimonia l’opera di un grande poeta, il flusso pausato delle sue meditazioni sulla vita e sulla morte da consegnare ai posteri , un grande testo potente come i corsi d’acqua della sua terra resi luoghi sacri nei suoi paesaggi mitopoietici.

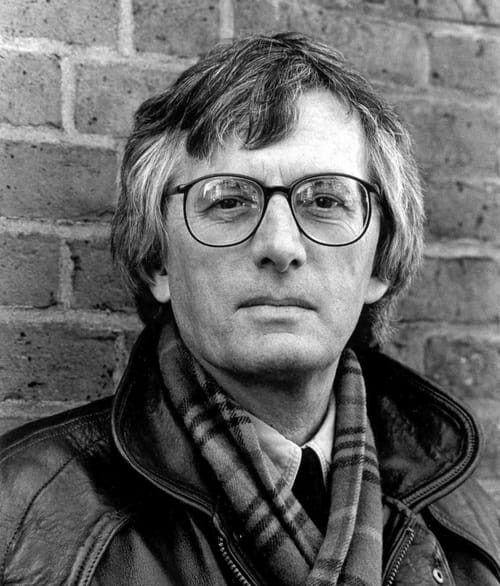

Ho conosciuto Charles Wright a New York intorno alla metà degli anni Ottanta tramite il suo editore, Jonathan Galassi, mentre preparavo la tesi di dottorato su Montale tradotto dai poeti americani. Wright aveva tradotto i Mottetti e La Bufera e altro all’inizio della sua carriera e traducendo, come ha detto più volte, aveva imparato a comporre e a dare forma alla sua poetica. Mi feci prestare da un amico giornalista il suo appartamento per l’incontro, più accogliente del mio alloggio da studentessa, e acquistai una bottiglia di Pinot Grigio delle terre venete visto che quelle zone facevano parte della topografia poetica di Wright. Ma Charles era di ritorno da un lauto pranzo con l’editore e aveva mal di schiena, perciò si sedette di sghembo sulla sedia più scomoda della stanza nel suo leggero cappotto invernale. È questa la prima immagine che ho di Wright, rimasta intatta nella memoria: un cordiale ed elegante signore, espansivo e riservato allo stesso tempo, dalla parlata strascicata del sud, affabile e generoso, arguto e pronto alla battuta, lo sguardo intenso e attento a ogni dettaglio, uno sguardo addestrato a indagare oltre il visibile e la parola. Quello fu il primo incontro di molti che sarebbero seguiti nel tempo, una conversazione sul suo rapporto con la cultura italiana poi confluita in un’intervista allegata alla mia tesi e ora inclusa nella sua raccolta di saggi del 1988.

Rientrata in Italia, iniziai a tradurre la poesia di Wright e a recensirne i libri via via che uscivano, prima sulla rivista di poesia comparata “Semicerchio”, poi su “Poesia” di Crocetti, che gli dedicò una copertina quando ancora non aveva vinto il Pulitzer. Ma solo nel 2001 riuscii a pubblicare un’antologia delle sue maggiori opere, Crepuscolo americano e altre poesie (1980-2000), grazie alla lungimiranza di Roberto Mussapi, allora direttore della collana di poesia di Jaca Book, che intravide nei versi di Wright una grandezza insolita nella poesia contemporanea. Il volume, ormai fuori stampa, rimane ancora oggi il Wright italiano per i suoi estimatori, un piccolo gioiello redatto da un’inesperta traduttrice, il quale, tuttavia, fece conoscere in Italia i grandi poemi degli anni Ottanta e Novanta di Wright, straordinari Song of Myself della poesia statunitense di fine secolo animati dalla ricerca di una “metafisica del quotidiano”.

Da non credente ero rimasta colpita dall’ostinata ricerca di spiritualità di cui trattava la poesia di Wright in un mondo dominato da materialistiche contingenze e prevaricazioni dei limiti umani. Vestendo i panni di un pellegrino medievale in viaggio verso ‘l’altra riva del fiume’ (come chiama l’aldilà), Wright venerava un dio in cui non credeva lanciando una sfida all’inconoscibile che, talvolta, sembra manifestarsi, ad esempio, nella luce che filtra fra gli alberi o nel frusciare del vento. Nell’epoca della comunicazione globale e dell’accelerazione, la poesia di Wright mi appariva rivoluzionaria perché costringeva a rallentare il passo e a gioire del mondo creato: un percorso umano e poetico rigoroso che insegnava a leggere il paesaggio, ogni elemento della natura e ogni evento quotidiano come parte di un tutt’uno inscindibile, fisico e metafisico, che si trattasse di un notturno stellato o di un uccello, dell’erba del prato o di ognuno di noi. La poesia di Wright insegnava a guardare le cose con occhi nuovi ricordandoci che l’assoluto non è che la misteriosa bellezza della natura umana e non umana a cui lui cantava i suoi inni.

Charles Wright con Nicola Crocetti, nel 2007; Wright, tra l’altro, è parte del ‘Comitato di redazione’ della rivista “Poesia”, fondata e diretta da Crocetti

Charles Wright con Nicola Crocetti, nel 2007; Wright, tra l’altro, è parte del ‘Comitato di redazione’ della rivista “Poesia”, fondata e diretta da CrocettiSenza il suo aiuto, come avrei potuto tradurre quei lussureggianti paesaggi mobili, i sofisticati dettagli di una lingua sempre più raffinata e rarefatta nel rappresentare le sagome visibili di un immaginario infinito, o avvicinarmi almeno un po’ alla musica di quella lingua? Nei nostri incontri in Italia e a New York, Wright mi aiutava ad entrare in questa sua fiction metafisica, a decodificare il suo inconfondibile vocabolario fatto di immagini originali, lunghe catene nominali, colloquialismi, inserti della parlata del sud, neologismi, espressioni provenienti dalla musica country, dal blues, da tradizioni poetiche diverse e dallo slang. Gli sono ancora grata per la generosità e la pazienza con cui rispondeva alle mie molte domande, facendo addirittura la parafrasi di alcuni passi, tentando di trovare l’equivalente italiano anche quando non c’era, come toccasse a lui, e non a me, tradurre. Così è stato anche per la seconda antologia nel 2006, Breve storia dell’ombra, voluta da Nicola Crocetti per la sua collana di poesia dove, più tardi, nel 2023, è entrato anche Littlefoot, il libro più bello di Wright degli anni 2000 che ho tradotto senza il consueto aiuto di Charles, ormai lontano da questioni editoriali benché sempre disponibile a chiarire i pochi passi che gli ho sottoposto.

Della nostra collaborazione rimangono anche tre faldoni nel mio studio dove ho raccolto i moltissimi fax che Wright mi inviava in risposta alle mie domande, scritti con una vecchia macchina da scrivere, oltre a lettere, saggi e manoscritti che spesso mi anticipava. Riprendendo ora in mano queste carte riconosco subito il suo modo cortese di guidarmi nelle traduzioni, un modo che è diventato la mia maniera di tradurre: dare alla musica dei versi il ruolo primario perché, davvero, come si legge in una sua poesia, “It’s all music…”. In uno dei suoi celebri autoritratti si definisce “A shallow thinker […] tuned to the music of things” e in Littlefoot, come altrove nella sua opera, si dichiara cantore della storia millenaria della sua terra affinché nulla vada perduto, una terra così ricca di folklore e leggende, un tempo abitata dai nativi e poi dai bianchi poveri degli Appalachi che lui riporta in vita, rievocando strambi personaggi che potremmo trovare nei romanzi di Chris Offutt o Corman McCarthy.

Ho imparato da lui, grande traduttore di Montale, Campana e Dante, quel che so del tradurre versi. Nelle sue risposte alle mie domande sembrava che davvero si mettesse al mio posto cercando di sbrogliare i punti più ostici. Mentre ora sfoglio queste carte mi saltano agli occhi le frasi con cui spesso chiudeva le sue risposte: “Hum, this is a bit tricky”. E ancora: “Pretty impossible stuff to translate”; “probably untranslatable”; “very fanciful, I know, but…”; “Impossible in English, impossible to translate”; “This is difficult, but there it is. Just leave it as it is”, e così via. A volte ho tradotto la sua spiegazione, bella come il verso da tradurre; altre volte ho accolto il suo suggerimento, la parola italiana che gli veniva in mente alla fine delle sue precise delucidazioni. Ed ecco qui, su un altro foglio: un invito – “That’s what I had in mind” – a tentare di ritrovare l’origine nella mia mente di un’immagine in un percorso a ritroso verso il non verbale, un metodo che da allora ho fatto mio. Talvolta bisognava cambiare tutto e decidere, ad esempio, come tradurre mockingbird, quell’uccellino tutto americano così presente nella sua poesia, ma inesistente in Europa: tordo beffardo? mimo? oppure farlo diventare un merlo? Ancora più difficile trovare la soluzione se, come accade in una poesia, il suo mockingbird got his chop, frase ripresa dal mondo del jazz con nessun riscontro nella nostra lingua.

Mi passano davanti agli occhi anche note personali, mie e sue, che ci scambiavamo nella corrispondenza – sui suoi viaggi in Italia, sul convegno montaliano organizzato da “Semicerchio” nel 1996 a cui Wright partecipò, sui nostri incontri a New York, sugli amici comuni, su questioni editoriali, ecc. Mentre rileggo queste carte ritrovo l’affetto sincero che Charles e Holly mi hanno mostrato nel tempo. Quanto tempo ha dedicato alle mie traduzioni! A quelle pubblicate e a quelle ancora inedite, come il bellissimo poemetto A Journal of the Year of the Ox, che lesse con me, quasi verso per verso, un pomeriggio estivo sulla terrazza di mia sorella in una casa torre del centro fiorentino con la cupola del Brunelleschi che si stagliava a pochi metri da noi come fosse la suggestiva replica della montagna purgatoriale che il poemetto disegna mentre il pellegrino, alter ego di Wright, ascende e discende dalle sue pendici incontrando lungo la via Poe, Emily Dickinson, Dante e Petrarca. Ricordo anche momenti conviviali a casa mia, con gli amici di “Semicerchio”, lui fra noi come uno di noi. E ricordo Holly che, durante la presentazione a Firenze di Crepuscolo americano nel 2001, mi indicava sorpresa e divertita Charles che, per la prima volta, parlava a un telefono cellulare: era il mio primo cellulare e all’altro capo c’era Nicola Gardini che avendo letto di lui e i suoi versi su “Poesia” voleva conoscerlo e incontrarlo. Nel 2008, a Roma, per ricevere il premio Luzi, andammo a cena con Mark Strand, suo compagno di college. Felici di vedersi esprimevano il loro affetto prendendosi in giro, intonando canzoni dei loro anni passati. Dietro di noi la Fontana di Trevi dava un tocco magico a quell’incontro romano tra due vecchi amici, due geni della poesia americana contemporanea. Quando gli è arrivata una copia di Littlefoot nel 2023, Holly mi ha scritto che lo stava leggendo da capo a fondo e che mi avrebbe scritto appena finita la lettura. E così è stato: brevi messaggi, affettuosi e sinceri. E la gradita notizia che il puledro Littlefoot che titola il libro è ora un bel cavallo adulto, vivo e vegeto in Montana!

Buon compleanno, Charles! E grazie di tutto! Grazie di aver scritto il testo che mancava sui nostri scaffali: una grandiosa biografia spirituale della nostra epoca. Grazie di aver dipinto in versi un paesaggio interiore assai più umano di quello che la comunicazione globale ci mostra ogni giorno. A leggere oggi questa poesia a distanza di decenni dalla sua nascita, mi appare ancora più che mai rivoluzionaria e attuale perché ci ricorda quello che l’umanità sembra aver dimenticato: che la vita è in fondo “un lungo cammino su un molo corto”, che la confusa realtà materiale non cancella i nostri dubbi, le nostre paure al fondo della coscienza, che il paradiso è qui nel mondo creato, nella piccola metafisica quotidiana e nella misteriosa bellezza della natura. Grazie di averci ricordato che la strada della conoscenza è tutt’altro che dritta e pianeggiante: ci sono molte deviazioni e continue soste che interrompono lo scorrere del tempo e impongono di fermarci a guardare dentro e fuori di noi, riflettere su passato e presente, sulla vita e sulla morte, propria e altrui.

Happy birthday to you, Charles!

Antonella Francini

L'articolo “Impossible to translate”. Per i 90 anni di Charles Wright: un ricordo di Antonella Francini proviene da Pangea.