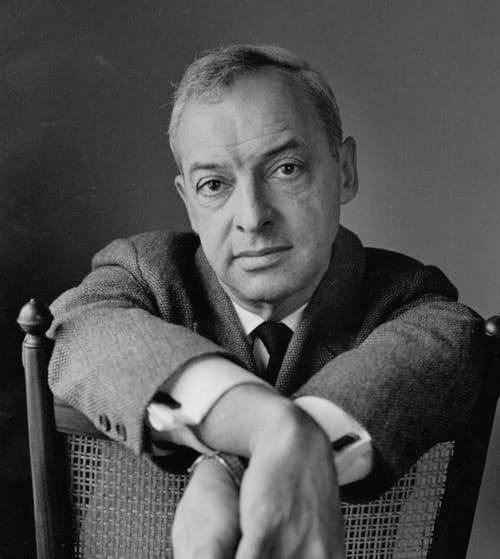

“Se sono matto, per me va benissimo”. Saul Bellow, un maestro

Pangea - Saturday, April 5, 2025Nella ben documentata biografia dedicatagli da Blake Bailey (Cheever. A Life), si racconta a un certo punto di come John Cheever s’imbatta in un romanzo di Saul Bellow e sia, da quel momento in poi, soggiogato, anzi quasi ossessionato dal collega. Già gli erano piaciuti i primi due romanzi di Bellow, e in particolare The Dangling Man (L’uomo in bilico), ma la sua reazione alla lettura del terzo romanzo bellowiano, The Adventures of Augie March (Le avventure di Augie March), che esce nel 1953, sarà tale da stordirlo. Una vera e propria rivelazione, tanto da spingerlo a scrivere al suo quasi coetaneo che, se avesse continuato su quella strada, per lui, cioè per il povero Cheever, non ci sarebbe stato altro destino possibile se non quello di tornarsene a casa e “andare a lavorare a una pompa di benzina a fare il pieno agli automobilisti in transito per Cape Cod”. Un modo indubbiamente immaginifico e autoironico di esprimere la propria ammirazione, ma anche un segnale di quanto la prosa di Bellow l’avesse colpito; anche se in seguito, moderando leggermente gli entusiasmi, dirà (ma sempre con riferimento all’esempio di Bellow, che quindi continuava a bruciargli) che in fondo la scrittura non è un’attività competitiva.

Non è questo che uno dei tanti esempi possibili per descrivere l’impatto avuto da Bellow sugli scrittori della sua generazione, come per esempio Malamud, per non parlare naturalmente di quelle successive (Philip Roth in primis), che ne hanno magari criticato il progressivo scivolamento verso posizioni neoconservative, ma hanno fatto comunque pienamente tesoro delle sue conquiste espressive. A vent’anni dalla morte, avvenuta il 5 aprile 2005, cerchiamo allora di verificare quanto di Bellow e della sua opera sia rimasto. Da The Victim(1947) a Henderson the Rain King (1957) – l’unico dei romanzi bellowiani il cui protagonista non sia ebreo –, da Herzog (1964) a Mr Sammler’s Planet (1970), da Humboldt’s Gift (1975) a The Dean’s December (1982), da More Die of Heartbreak (1987) a Ravelstein (2000): anche se ci limitiamo ai titoli dei soli romanzi principali, riscontriamo sempre almeno due doti, una prodigiosa ispirazione e un’inesauribile creatività. Perché una cosa è certa: il corpus prodotto in mezzo secolo di attività da Bellow è impressionante per qualità e continuità d’ispirazione, per il sottile intreccio tra profondità di contenuti e padronanza delle tecniche narrative.

Non gli sono mancati i riconoscimenti, fra cui il premio Nobel, che gli venne conferito nel 1976, mentre l’anno precedente gli era stato preferito Montale, in quell’alternanza prosa/poesia che ne contrassegnò diverse edizioni. E va detto che di rado premio Nobel fu più meritato, né mai fu al tempo stesso più ortodosso, legato cioè non a questioni extraletterarie (ossia, spesso, politiche) o all’esigenza di ampliare la portata del concetto di letteratura, ma intrinseco, volto cioè a premiare davvero l’eccellenza nella scrittura. E a proposito di Nobel: diversamente da altri scrittori, che nei confronti del premio furono molto critici (Beckett) o addirittura lo rifiutarono (Sartre), pur non essendo del tutto convinto dell’utilità né degli aspetti pubblicitari ad esso connessi, Bellow si limitò a ringraziare, da persona discreta e gentile qual era. In passato, aveva detto dei propri libri e dei propri lettori che, se di un suo romanzo riusciva a venderne cinquantamila copie, l’avrebbero poi letto forse in cinquemila, ma avrebbero reagito ad esso al massimo in trecento, e il Nobel gli sembrò quindi semplicemente uno dei possibili strumenti per far aumentare queste cifre (e magari in particolare l’ultima).

Una volta tanto, l’occasione del conferimento del Nobel risulta interessante anche per i contenuti della lecture tenuta da Bellow, in cui, polemizzando con le posizioni di Alain Robbe-Grillet e altri, esalta la vitalità del romanzo (e dei suoi personaggi) e mostra di perseguire l’ideale di una narrativa eclettica, che non si lasci limitare o coartare dall’esterno, che non tema le grandi dimensioni e le scommesse creative e perfino che non sia necessariamente equilibrata, e anzi contenga al proprio interno elementi alieni al plot principale e magari centrifughi. Menziona a un certo punto una frase di Joseph Conrad, il quale, nella prefazione al Negro del “Narciso”, diceva che l’arte è il tentativo di rendere la massima giustizia possibile all’universo visibile. Ben lungi dall’accettare l’idea di una crisi strisciante o di un’implosione del romanzo quale genere letterario, Bellow rivendica al contrario l’importanza di continuare a svilupparlo senza confini prestabiliti, aprendosi all’influenza di quelli che tre anni dopo, in un’altra intervista (a Maggie Simmons per “Quest”), chiamerà “deeper motives” (“motivi più profondi”), che spesso sgorgano direttamente dall’inconscio e dall’emotività dello scrittore configurandosi come onesti elementi morali (non moralistici), scaturenti cioè dall’approccio etico di ciascuno scrittore con la realtà e dalla sua rielaborazione mentale della stessa.

Da tutto questo derivava un rifiuto del postmodernismo e delle tendenze più in voga negli anni Settanta e Ottanta, il suo orgoglio di essere uno scrittore “unfashionable”, ovvero non alla moda, il suo amore e piacere per la lingua di cui si serviva, un inglese ricchissimo e duttile. E ne derivava anche una certa intransigenza, che non lo farà arretrare dinanzi alle accuse di conservatorismo, soprattutto a partire da Il pianeta di Mr Sammler, dovute anche al suo graduale avvicinarsi a posizioni neoliberali e a figure come quella del filosofo Allan Bloom. Per Bloom, che sarà insieme a Mircea Eliade uno dei protagonisti del romanzo a chiave Ravelstein, e per il suo The Closing of the American Mind – una specie di trattato in cui, considerato il nichilismo delle più giovani generazioni, si preconizzava un imminente trionfo della barbarie – l’elettore democratico Bellow scrive infatti un criticatissimo prologo. Un conservatorismo peraltro non politico, il suo, ma morale, dovuto al disagio provato nel vedere tante promesse svanire nel nulla e la società americana incapace di assorbire le pulsioni verso una maggiore giustizia civile e razziale, verso un superamento della povertà estrema, verso un maggiore rispetto dei diritti civili. Conservatore controcorrente in un’America che a suo parere andava verso un liberalismo ingenuo, confuso e velleitario, oggi Bellow sarebbe probabilmente all’estrema sinistra dello spettro politico, a burlarsi di questo nuovo ceto politico sciatto e pasticcione, se non decisamente fascista, emerso dalle ultime elezioni.

Qualche altra caratteristica di Bellow da mettere rapidamente in luce, anche se in maniera non sistematica (proprio come forse avrebbe amato): anzitutto, la capacità di essere ironico e autoironico. Tanto per fare un solo esempio, nel rispondere alle domande di Joseph Epstein per la “New York Times Book Review”, il 5 dicembre 1976, Bellow esordisce così: “Well, you are not Eckermann, I am not Goethe, and this, our City of Chicago, is most distinctly not Weimar. But let’s go ahead anyway. Shoot.” (“Lei non è Eckermann, io non sono Goethe, e questa nostra città di Chicago di certo non è Weimar. Ma procediamo pure. Spari.”)

Poi, la capacità di cogliere nel segno, che caratterizza in pratica ciascuno dei suoi quattrodici romanzi. Bellow lo spiegava senza davvero spiegarselo: a lui sembrava semplicemente di dar voce a paure e confusioni che erano sue proprie e a cui solo a posteriori riconosceva un carattere di universalità. Diceva che, in quanto romanziere, era parte del suo lavoro quotidiano cercare di dare espressione, nel modo più preciso e circostanziato possibile, ai dubbi e alle angosce che serpeggiano in una società di per sé sempre più impaziente e incerta. E questo, nella maggior parte dei casi, gli è senza alcun dubbio riuscito: certe profonde e strampalate lettere di Moses Herzog ai suoi impossibili interlocutori, da Eisenhower a Nietzsche a Spinoza, fanno già parte della storia della letteratura. “Se sono matto, per me va benissimo”, come recita l’incipit del libro; e a quanto pare, nel creare il prototipo dell’intellettuale ebreo metropolitano, ironico e fortemente nevrotico, sempre sospeso fra riflessione e azione (il più delle volte mancata) – prototipo che al cinema farà poi la fortuna di un Woody Allen – Bellow tocca davvero un tasto sensibile, dà vita letteraria a qualcosa che cominciava a esistere e a propagarsi in natura.

E ancora, il legame indissolubile con Chicago. Nato a Lachine, nel Quebec, nel 1915 – il vero nome è Salomon Byelo, è l’ultimo di quattro figli e il primo a vedere la luce nel Nuovo Mondo –, Bellow trascorre l’infanzia a Montreal e a Chicago si trasferisce con la famiglia (emigrata in origine da San Pietroburgo) all’età di nove anni. Vivranno da emigrati canadesi nel West Side, una delle zone più problematiche della città in termini di piccola criminalità e d’insicurezza. Nella magmatica e caotica Chicago, Bellow avrebbe poi seguito gli studi liceali, si sarebbe anche iscritto, in una prima fase, alla locale università, dove avrebbe però subito toccato con mano lo strisciante antisemitismo che imperava anche negli Stati Uniti e che gli ispirerà il secondo romanzo, La vittima, prima di spostarsi alla Northwestern per laurearsi in sociologia e antropologia (non in lettere, e forse è significativo anche questo). A Chicago, lavora in seguito al Federal Writer’s Project – un centro studi che era diventato anche una specie di sinecura per scrittori progressisti e che Trump oggi si affretterebbe a chiudere –, stringendo con la città un legame indissolubile, che resta in essere anche quando la lascerà temporaneamente. Viaggerà infatti in Europa grazie a una borsa Guggenheim – è a Parigi che comincia a scrivere, a suo dire soprattutto in treno e nei cafés, il brillante e picaresco Augie March – e per determinati periodi vorrà o dovrà trasferirsi a Minneapolis e a Boston. Ma nella maggior parte dei suoi romanzi Chicago è onnipresente; il richiamo e il fascino che la città esercita su di lui ben si rispecchiano nella convinzione di alcuni tra i suoi personaggi principali di non poter vivere altrove, in un’accettazione totale anche delle brutture e delle manchevolezze della vita cittadina che non si riscontra nelle opere di altri scrittori, come Theodore Dreiser, Nelson Algren o Richard Wright, i quali a Chicago hanno trascorso quasi tutta, se non tutta la vita. In alcuni libri di Bellow, come per esempio Il dono di Humboldt – romanzo davvero pirotecnico su un intellettuale in crisi, in cui fra le righe prende a modello l’amico poeta Delmore Schwartz, morto una decina d’anni prima –, la Chicago dei grattacieli, dei mattatoi, della polizia corrotta, della criminalità organizzata per bande, del business che primeggia su tutto è ritratta con rara maestria e ricchezza di sfumature.

Bellow è stato amatissimo dalle donne (cinque mogli, quattro divorzi, avrà l’ultima figlia all’età di ottantaquattro anni) e naturalmente dal suo pubblico, sempre più vasto, ma anche da molti colleghi scrittori, che in qualche caso potrebbero passare, sia pure entro certi limiti, per suoi discepoli. È ancora Blake Bailey, ma stavolta nella biografia dedicata a Philip Roth, a raccontare del bellissimo rapporto fra i due, che insieme a Malamud, a Mailer e ai fratelli Singer, erano uniti anche dal fatto di far parte di quella che Truman Capote aveva voluto sprezzantemente definire nel 1968 su “Playboy” la “Jewish literary Mafia”. (Di sicuro, assieme a tutti questi altri autori Bellow è riuscito se non altro a creare un genere letterario, quello dell’immigrato alle prese con l’incomprensibile realtà urbana, e a far emergere nelle lettere americane moderne la presenza ebraica, soprattutto quella degli ebrei ormai integrati o in via di sempre maggiore integrazione.) Roth, che con le sue battute e barzellette riusciva invariabilmente a divertirlo, continuerà a telefonare a Bellow anche quando quest’ultimo, ormai novantenne, era troppo confuso persino per sapere chi fosse, e parteciperà al suo funerale, nella remota Brattleboro, in Vermont, benché soffrisse di una patologia alla schiena che lo aveva quasi immobilizzato. Ma il rispetto e l’ossequio al maestro, a volte, permette di superare qualunque avversità; e Bellow era stato per lui e molti altri indiscutibilmente un vero maestro.

Raoul Precht

L'articolo “Se sono matto, per me va benissimo”. Saul Bellow, un maestro proviene da Pangea.