“Buon proseguimento”. Chiacchiere intorno a Caproni, un maestro

Pangea - Tuesday, May 13, 2025Tra le varie testimonianze utili a perimetrare la vita – e dunque, l’opera, sempre ‘battesimale’ – di Caproni, ne preferisco due. La prima è la lunga intervista concessa a Ferdinando Camon, raccolta in Il mestiere di poeta (Lerici Editori, 1965; magistrale ovvietà: un’intervista funziona, al di là dell’intervistato, se c’è del genio nell’intervistatore). Caproni – che ha sempre quel “viso affilato e severo” – è già l’autore di Stanze della funicolare e de Il passaggio di Enea; con Il seme di piangere ha vinto un ‘Viareggio’, ha da poco pubblicato Congedo del viaggiatore cerimonioso. Tra le tante cose – necessarie a designare una poetica; ad esempio, l’importanza dello “studio del violino, uno studio duro, egoistico, che richiede otto, dieci ore giornaliere d’applicazione”, che significa, “lenta conquista” e assidua dedizione all’arte, sempre artigiana – scelgo questa:

“L’unica certezza che c’è nei miei versi è quella della vita e della morte. Oggi come oggi, sento che tutte le strutture (le ‘istituzioni’) classiche e ottocentesche non reggono più. Oggi non viviamo più in un mondo geometricamente perfetto, anche se pieno d’orrende ingiustizie, come all’età di Pericle o nel Medioevo o nel positivista e progressista Ottocento. Oggi dobbiamo rifare tutto da capo, oserei dire Dio stesso, se questa non fosse, per credenti e miscredenti, una boutade. La mancanza di una certezza, più che mia, mi sembra dell’epoca”.

L’intervista termina con un coup di quelli di Caproni: il poeta si augura la venuta del “poeta nuovo capace di farci invecchiar tutti quanti d’un colpo… con la sola forza della sua poesia”. Che meraviglia questa fede nella sempiterna giovinezza – cioè: nella sempiterna violenza – della poesia. Va detto che la novità della poesia di Caproni continua, da anni, a far invecchiare d’un colpo poeti ben più giovani di lui, ignari di cosa sia la giovinezza, il suo sentore di animale in sangue.

Forse perché era ossessionato da Dio – o dalla sua eco, o dalla sua eminente assenza, o dalla sua carnivora presenza – credo che il più arguto esegeta di Caproni sia stato Cesare Cavalleri. Erano amici, legati dallo spudorato pudore proprio ai maestri, ai grandi: lo testimonia un epistolario cominciato nel 1972, di cui Cavalleri ha svelato, sorvolando, alcuni brani (trovate il tutto alla voce “Caproni” in: Cesare Cavalleri, Letture 1967-2022, Edizioni Ares, 2023, libro necessario quant’altri mai per orientarsi tra eden e paludi della letteratura italiana e non). I due si sfiorarono nel 1982, alla ‘Piccola Scala’: Caproni, “visibilmente frastornato”, vinceva il Premio Montale; Cavalleri gli chiedeva “il testo della poesia che aveva letto in quell’occasione” (Oh cari, per la cronaca). In un’intervista pubblicata su “Studi Cattolici” l’anno dopo, in ottobre, Caproni gioca a spezzare tutti i vetri.

“Io ho sempre pensato che nella vita ci sono tante cose da fare, oltre ai versi. Poi, se vengono i versi, uno li scrive. Ora come ora vorrei non averne mai scritti. Vorrei aver speso meglio quella che Machado chiamava la monedita del alma”.

Aveva da poco pubblicato Il franco cacciatore. Poesie gnomiche, profezie incise in acciaio. Palingenesi, per dire:

Resteremo in pochi.

Raccatteremo le pietre

e ricominceremo.

A voi,

portare ora a finimento

distruzione e abominio.

Saremo nuovi.

Non saremo noi.

Saremo altri, e punto

per punto riedificheremo

il guasto che ora imputiamo a voi.

Non credo sia un caso che per le Edizioni Ares, consustanziali all’intelligenza ferina di Cesare Cavalleri, sia uscito uno ‘strumento’ importante per capire Caproni. Lo ha firmato Francesco Napoli, critico di implacabile acume, s’intitola Giorgio Caproni. Scrittore in versi (2025). Tra le altre cose, Napoli parla in quel libro di un incontro organizzato dall’Università di Salerno: Caproni fumava, scavato, segaligno, lucido. Esatto come un endecasillabo. Si dice – va da sé – degli anni della Resistenza, dell’amicizia con Pasolini e con Betocchi, di Sbarbaro e Ungaretti. Poeti importanti, è vero, ma che si riconoscono per piccole cose, per baluginii e reticenze, per inciampi; si odorano, preferiscono la macchia. Anche il corpo di Caproni è epigrafico, è un petroglifo – ambone di un’opera autentica.

Insomma, ho contattato Napoli.

Qual è l’evento centrale – o gli eventi – nella vita di Caproni, quello che forgia il suo dire?

Non è facile, a mio avviso, individuare uno o più eventi che hanno forgiato un dire che è stato costantemente in ascesa verso un fare poetico e di pensiero sempre più affinato e incisivo. Mi piace indicare però due fatti, che avvengono durante la sua formazione, di natura diversa. Il primo è l’incontro con la poesia di Ungaretti. E ce lo racconta molto bene lo stesso Caproni quando ne parla come di una illuminazione. Frequenta già la poesia, è andato a pescare Carducci da qualche parte per saltare D’Annunzio e lo stesso Pascoli, forse anche per una vicinanza sanguigna e toscana. Ebbene: viveva a Genova e lavorava come fattorino presso l’avvocato Ambrogio Colli. Nella biblioteca dello studio, nella centralissima via XX Settembre, scova una copia dell’Allegria di Ungaretti. Il suo “sillabario” poetico lo definì sin da subito e questo incontro segna il suo dire una parola poetica adeguata, nella ricerca del “sapore perduto della parola” per dirla come l’ha detta lui. “Perduta”, amissa. L’altro episodio, anche questo raccontato da lui, è l’abbandono ‘fisico’ e ‘violento’ del violino. A 18 anni, sempre a Genova, dopo aver suonato per balere e dintorni, gli tocca sostituire un primo violino in un concerto con musiche di Massenet. Nonostante si fosse ben preparato e avesse studiato la parte, la tensione dell’esibizione pubblica lo stravolge. Non vive benissimo questo passaggio e il confessato “fallimento” si concretizza d’improvviso, seguendo quasi le sue spigolosità caratteriali, quando una sera, dopo tanto studiare, abbandona traumaticamente il violino, spezzandolo di ritorno a casa. Da lì un continuo seguire la musica nella parola.

Pur al centro del canone della letteratura italiana, Caproni mi sembra un poeta defilato, uno che ha percorso una sorta di ‘via oscura’ della lirica, totalmente propria. È davvero così a suo giudizio? Qual è il libro emblematico di questo percorso?

Una via lirica tutta sua senz’altro, una parola originale in una tramatura musicale di straordinario equilibro metrico-ritmico e sonoro. Ma aggiungo, un percorso intellettuale unico. Eppure, proprio lui, traendo forza e ispirazione anche dalla lirica duecentesca, non petrarchesca, e vivendo nell’imperante verbo ermetico (a prevalenza petrarchesca peraltro) degli anni Trenta, amico fraterno di Alfonso Gatto, rompe con questa linea provando a ricondurre la poesia verso l’Allegoria allontanandola dal Simbolo (proprio dell’ermetismo). Libro emblematico credo sia a questo proposito Il passaggio di Enea del 1952. Qualche anno prima, nel 1948, descrive in un articolo sull’“Avanti!” l’eroe virgiliano come se parlasse di sé e del suo lavoro poetico:

“Non potendo più appoggiarsi a nessuno (nemmeno al padre, vale a dire alla tradizione ch’ormai cadente grava fragilissima sulle sue spalle) egli deve operare, del tutto solo, non soltanto per sostenere sé stesso ma anche per chi l’ha sostenuto fino a ieri (il padre e la tradizione) e chi al suo fianco lo segue.”

Perfeziono: “Res amissa” è secondo lei il culmine della poesia di Caproni o piuttosto una ‘deviazione’?

La pubblicazione postuma di questo libro è stata curata da Giorgio Agamben e dai figli davvero al meglio, restituendo pressoché pienamente il lavoro di Giorgio Caproni. Questo capita di rado. In genere frettolosi eredi e ben più animati editori rovistano a man bassa nei cassetti e curiosano sulle scrivanie degli autori e sui loro lavori in corso finendo per lo più per tradirli. Per fortuna con Res amissa questo non è accaduto. Detto questo voglio ricordare come l’intero lavoro poetico di Caproni si contraddistingue per riprese e ricuciture, di plaquette come di versi pubblicati in rivista, ricomponendosi poi in un libro (non una raccolta, attenzione) coerente e coeso. Ora non so bene se Res amissa sia un “culmine” o una “deviazione”, quello che so è che è capronianamente in continuità di pensiero poetico e poetante, con variazioni sui temi già sviluppati, con rinnovati congedi che sembravano già definitivamente esauriti, per giungere all’estremo del “congedo dal congedo stesso, per inoltrarsi in regioni di sempre più estrema disappropriazione fra l’uomo e il Dio” come ha scritto Giorgio Agamben. Il pensiero di una cosa perduta, che per Caproni sembra, azzardo un paradosso, essere una sensazione che si prova sin dalla nascita, mi sembra molto pertinente alla condizione dell’Essere.

Il poeta ha subito per questo suo nuovo libro le idee molto chiare. Infatti, la poesia eponima della nuova opera, Res amissa appare su “Lengua” (gennaio-giugno 1987), la rivista di Gianni d’Elia e Katia Migliori, accompagnata da una illuminante nota del poeta che attacca così: “Questa poesia sarà il tema del mio nuovo libro (se ce la farò a comporlo)”. Credo che mai Caproni abbia iniziato con le idee così chiare. Mi sembra inoltre che l’intero cammino poetico di Giorgio Caproni si svolga secondo una linearità fatta anche di scarti e deviazioni. Sembra un ossimoro, ma a ben vedere non lo è. Basta solo ricordare il suo metodo di costruzione dei libri pubblicati, basato su un continuo riesame e ravvicinamento dei testi. Per Res amissa vale lo stesso discorso: il libro prosegue il pensiero del Conte di Kevenhüller e da questo se ne discosta e poi si riavvicina.

Quali sono state le amicizie decisive, autenticamente feconde per Caproni?

Sono diverse e in diversi momenti della vita e con gradienti differenti d’intensità. Certo, dalle patrie storie letterarie Pier Paolo Pasolini, Attilio Bertolucci e Vittorio Sereni, tra i poeti, e Giuseppe De Robertis tra la critica sono stati i suoi amici più vicini. Ma c’è un altro poeta, oggi poco frequentato anche da noi critici, sbagliando, che più sembra consuonare con Caproni e di cui in qualche modo il poeta di Livorno riconosce un magistero umano e di pensiero: parlo di Carlo Betocchi. Invito ad andare a leggerlo con attenzione, e io per primo lo farò, provando a liberarlo dall’ombra imponente e importante di Mario Luzi.

Ritagli dalla sua memoria i versi memorabili di Caproni, quelli che a suo dire ne distinguono la poetica.

Tre citazioni, senza commento.

“Tutti riceviamo un dono.

(Generalizzando in Res amissa)

Poi, non ricordiamo pi

né da chi né che sia.

Soltanto, ne conserviamo

– pungente e senza condono –

la spina della nostalgia.”

“Ho provato a parlare.

(Sassate in Il muro della terra)

Forse, ignoro la lingua.

Tutte frasi sbagliate.

Le risposte: sassate.”

“Ora che più forte sento

stridere il freno, vi lascio

davvero, amici. Addio.

( Di questo, sono certo: io

son giunto alla disperazione

calma, senza sgomento.Scendo. Buon proseguimento.”

(chiusa del Congedo del viaggiatore cerimonioso, nell’eponima raccolta)

Che rapporto esiste, a suo avviso, tra la vita di Caproni e l’opera, tra il ‘corpo’ fisico e il ‘corpo’ lirico?

Ho avuto un incontro, folgorante, all’Università di Salerno con il poeta, e lo racconto nel libro. E se vado con la memoria a quell’incontro, a quando ci ha detto che l’italiano ha il suo naturale respiro nell’endecasillabo, a quando fumava e non poco anche in aula, ebbene più come una sensazione che come certezza, secondo me, l’identità tra corpo fisico e lirico in Caproni è molto stretta.

Chi si muove nei solchi di Caproni? Intendo dire: Caproni ha aperto una via lirica percorsa da altri o è un inascoltato pioniere?

Molti hanno letto e amato, incontrato e frequentato Caproni, anche tra i viventi. E penso a Cucchi come a Mussapi, i primi che mi vengono in mente. Ma non sono stati i soli. È un poeta di spessore, con un pensiero intenso anche quando sembra facile da leggerlo o quando pensiamo di averlo capito. E tra le due opzioni che chiudono la sua domanda penso che dobbiamo averlo sul nostro comodino, accanto al letto, come lui aveva Dante. Un maestro.

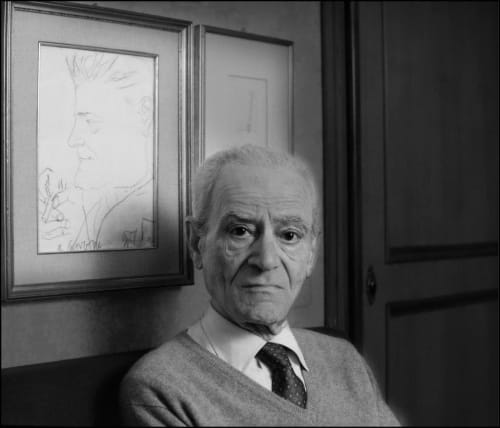

*In copertina: Giorgio Caproni in un ritratto fotografico di Dino Ignani

L'articolo “Buon proseguimento”. Chiacchiere intorno a Caproni, un maestro proviene da Pangea.