“Cerchiamo la luce”. Raffica di poeti Zen

Pangea - Thursday, August 14, 2025Di quale materia è fatta la poesia?

Si dirà: dura come il diamante, visto che passa di voce in voce, da secoli. Eppure: alla lettura si sbriciola, sfiorisce. Il contrassegno della gioia è l’effimero – il calco di un vuoto. Di cosa è eco l’io? Alfabeti nella neve.

Nel discorso di accettazione del Nobel, conferitogli nel 1968, La bellezza del Giappone e io, Kawabata Yasunari cita una rissa di poeti-monaci. Comincia con Dogen, il sommo sapiente vissuto nel XIII secolo, fondatore di una delle più note scuole di buddismo zen, la Sōtō-shū, fino a Ryokan, il monaco eremita, morto nel febbraio del 1831, che

“visse in sintonia con lo spirito delle sue poesie, trovando rifugio in capanne di frasche, indossando vesti dimesse, vagabondando per le campagne, giocando con i bambini e parlando con i contadini”.

Un altro grande scrittore, Kenzaburo Oe, Nobel per la letteratura nel 1994, avrebbe rimproverato a Kawabata una visione laccata e ideale del Giappone, infine inautentica. Il Giappone degli eremiti e dei paraventi, delle calligrafie e delle cerimonie, del tè e della katana non esisteva più neppure ai tempi di Kawabata: mero rifugio dello spirito – quando non cartolina per turisti. Eppure, per Kawabata e Kenzaburo Oe, il senso della letteratura è il medesimo: la ricerca incessante, un’abissale avventura dello spirito. Cosa vuol dire? Che uno scrittore trascende la letteratura; che un poeta scrive sempre la poesia prima-e-ultima, frutto di una profonda rivelazione interiore, di una radicale conversione. Il resto è fiction, cioè: illusione. Vaniloquio di ombre.

A tale proposito, Kawabata cita quanto scrive Kikai, monaco vissuto nel Duecento, a proposito di Saigyo, il capostipite dei monaci-poeti:

“…per lui scrivere versi è un fatto lontano dall’ordinario… scrive soltanto seguendo l’occasione come si presenta, seguendo l’ispirazione. È simile al vuoto del cielo che si colora al passaggio dell’arcobaleno scarlatto”.

Da questo paragrafo deduciamo due cose: che la poesia è ‘straordinaria’, rompe le norme dell’ordinario, è un dis-ordine che perimetra altra armonia; che è l’occasione – cioè: l’assalto del fato – a destare l’ispirazione (che diversità dalle Occasioni di Montale…). Si pratica la poesia per sfuggire alla necessità del mondo fluttuante, per flottare in esso come una falena. La poesia non ormeggia le cose alla loro forma, le disancora dall’illusione.

C’è poi un altro aspetto. Kikai afferma che “Proprio questa poesia è manifestazione dell’assoluta verità del Buddha”. La poesia, intesa come pratica, come spossessamento del sé, inermità verso l’eterno che, fuggevole, si mostra a bramiti e a brandelli nel transitorio, è un’esperienza ‘religiosa’: manifesta l’immanifesto, contatta l’invisibile. Il resto è gioco inerte, arte come muraglia di specchi, illusione di illusione.

Non è un caso, allora, se Lucien Stryk, insigne poeta statunitense – nato incidentalmente in Polonia nel 1924, morto incidentalmente a Londra nel 2013, ha passato la vita professionale tra Chicago e la Northern Illinois University – sia stato folgorato durante una visita a un tempio zen, “circondato da aceri fiammeggianti, pareva radicato lì da secoli”, in Giappone. L’abate del tempio coltivava ravanelli, “mi chiese di pernottare nel monastero. Dialogammo insieme fino a sera: vidi contadini e boscaioli che si alternavano a porgere offerte. L’abate parlava con amore dei maestri Zen che eccellevano nella poesia: Dogen Bunan, Hakuin, nomi che all’epoca mi erano del tutto ignoti. Soddisfatto del lavoro nell’orto e della sua poesia, quell’uomo non cercava gli elogi del mondo. Vent’anni dopo gli portai la mia offerta: un libro di poesie Zen, uno dei tanti che avrei tradotto dopo quell’incontro, così importante per me”.

Il primo libro di traduzioni – Zen. Poems Prayers Sermons Anecdotes Interviews; da cui i testi che leggete in calce – esce nel 1961; nel 1985 Lucien Stryck pubblica per la University of Hawaii Press una interpretazione degli haiku di Basho (On Love and Barley; poi incorporato da Penguin); nel 1981 aveva curato il fortunatissimo The Penguin Book of Zen Poetry (in Italia è recepito da Newton Compton come Poesie Zen). Da quel repertorio – assai Zen: con sfilza di poesie in sequenza, a fare lo scalpo a lambiccamenti lirici e vacui accademisimi – traggo quanto scrive il co-curatore, Takashi Ikemoto:

“Gli autori di tali poesie non si consideravano poeti. Erano, piuttosto, uomini di talento – maestri, monaci, alcuni perfino laici – che dopo aver attraversato esperienze memorabili, cercavano di comunicarle attraverso la poesia, il genere che sa esprimere l’inesprimibile. L’illuminazione li aveva trasformati; la poesia avrebbe dovuto trasmettere quell’esperienza essenziale e il suo effetto. Un simile risveglio poteva richiedere anni di sforzi incessanti, restando, comunque, inaccessibile alla maggior parte degli uomini”.

Dunque: la poesia come miccia per incendiare la propria esistenza, per incenerirsi.

Lucien Stryk aveva chiesto di insegnare in Iran e in Giappone; come poeta, aveva esordito nel 1953, con Taproot: amava Whitman. La poesia di Stryk è compenetrata dal lavoro nei meandri della cultura Zen. Così, ad esempio, una lassa dal poemetto The Rocks of Sesshu (raccolto in: The Pit and Other Poems, 1969):

“Fermezza è tutto – la montagna

oltre il giardino

mira come spirano i rami

verso il suo fulvo pendio. Segui

la via dove i cancelli

premono contro le nubi

e stordiscono i colombi che ruotano

nel vento. Guarda

dove non è più pietra

e lo scalatore ascende

verso le viscere

della verità – fermezza è tutto”

Nei selected poems i testi creativi di Stryk si alternano alle traduzioni: caso particolare di ‘compenetrazione’ linguistica tra tradotto e traduttore, un po’ come accade, in Italia, con i lirici greci e Salvatore Quasimodo.

Secondo Kawabata, la poesia giapponese più autentica – quella coltivata nei monasteri buddisti – è protesa sul “vuoto”, attende alla “bellezza”.

“Quando abbiamo la fortuna di venire a contatto con la bellezza, allora pensiamo agli amici più cari, allora vorremmo dividere con loro questa gioia”.

La bellezza è legata all’amicizia – e all’assenza. Le cose sono belle perché fugaci: le nuvole, il tramonto, lo scatto di un cervo, la fioritura dei ciliegi. Così, anche un’amicizia, forse, fiorisce nell’assenza, si inebria di nostalgia – la bellezza, in forma oscura, ci ricorda che siamo transitori, che vano è trascorrere la vita a morsi, da moribondi.

Se l’Oriente estremo anela al vuoto, l’Occidente tende al pieno: alla ‘pienezza’ di cui è grave una vita colma d’arte. Ma questa pienezza, in fondo, è un rovesciarsi, è il rovesciamento delle carte, è fare il vuoto.

***

Dogen

(1200-1253)

Vengono, vanno: gli uccelli

acquatici non lasciano traccia

di guide non hanno bisogno.

*

Compassione della nube:

chi cammina nel sogno

diventerà un uomo. Al risveglio

sento soltanto la pioggia

sul tetto del tempio di Fukakusa.

**

Muso

(1375-1351)

Le montagne sono diventate verdi e gialle

molte, molte volte: la terra è capricciosa!

Polvere negli occhi, questo mondo è angusto;

la mente è vuota, la sedia contiene tutto l’universo.

**

Daito

(1282-1337)

Per decollare il Buddha

impugna la mia spada:

impara la maestria

il vuoto morde il vuoto

con le sue zanne!

**

Daichi

(1290-1366)

I pensieri sorgono all’infinito

la vita è come un arco.

Cento anni, trentaseimila giorni:

la farfalla sogna, è primavera.

**

Jakushitsu

(1290-1367)

Il vento è fresco e rimbalza contro

la cascata – la luna oscilla come una lanterna

la finestra di bambù brilla. Sono vecchio

e le montagne mi sembrano più belle che mai.

Voglio purificare le mie ossa contro le pietre.

**

Juo

(1296-1380)

Oltre il tempo, la mia vita:

disprezzo lo Stato, mi slego dal cosmo.

Negando causa ed effetto, sono come

il cielo a mezzogiorno – il mio andare

tra ascesa e crollo è ignoto al Buddha

e nessuno può trasmetterlo.

**

Ryushu

(1308-1388)

Perché preoccuparsi del mondo?

Lascia che ingrigiscano, che corrano

a Est e a Ovest: nel tempio di montagna

sdraiato, per metà in ombra, vivo alieno

dalla gioia e dal dolore.

**

Tesshu

(XIV secolo)

Come guarire questo corpo spettrale

dalla spettrale malattia che ha contratto

nel ventre materno? Se non cogli il frutto

dall’albero della Bodhi, il karma ti annienterà.

**

Guchu

(1323-1409)

Siamo uomini privi di rango

spazzola per escrementi, eppure

profumiamo i cieli – in pace

nella quiete del tempio, vuota

la mente, cerchiamo la luce.

**

Gido

(1325-1388)

Iscrizione sopra la porta della sua camera

Chi sostiene che il nulla

è informe e i fiori illusioni

entri, con audacia!

**

Reizan

(XIV secolo)

Vago libero tra i cento fiori:

la rupe, imponente, è la seggiola

del mio meditare. Non ho sogni

di fama, a nulla anelo: la foresta e la montagna

seguono le antiche vie – durante questo

lungo giorno di primavera, nemmeno

l’ombra di un uccello.

**

Kodo

(1370-1433)

Nella capitale, al servizio

dello Shogun, lordo della polvere

del mondo, non ho trovato pace.

Ora seguo il fiume, con un cappello

di paglia calato sul cranio: che gioia

la vista dei gabbiani, al delta!

**

Genko

(XV secolo)

Non so se è illusione o illuminazione:

seduto su una pietra guardo le montagne

e ascolto il fiume. Tre giorni di pioggia

hanno purificato la terra; un tuono lacera

il cielo. I fenomeni concatenati recano gioia

e sebbene la mente sia vigile, non è

che un cumulo di cenere. Sono triste

come il crepuscolo, fa freddo, e ritorno

con un cesto colmo di pesche.

**

Saisho

(XV secolo)

Terra monti fiumi – celati nel nulla.

Nel nulla celati – terra monti fiumi.

Fiori primaverili, nevi invernali:

né essere né non essere – al di là

della negazione.

**

Takuan

(1573-1645)

Notte dopo notte la luna

si è riflessa nel fiume:

dove l’hai toccata? Indicami

l’ombra della tua traccia.

**

Ungo

(1580-1659)

Travolti dalla passione, gli occhi

si accecano; chiusi al mondo delle cose

vedono di nuovo. Così vivo: cappello di paglia

bastone in mano, marciando senza limiti

su questa terra, attraverso il Paradiso.

**

Daigu

(1584-1669)

Qui nessuno mira alla ricchezza

tanto meno alla fama: ogni discorso

sul bene e sul male è sedato –

in autunno rastrello il fiume pieno

di foglie, in primavera ascolto l’usignolo.

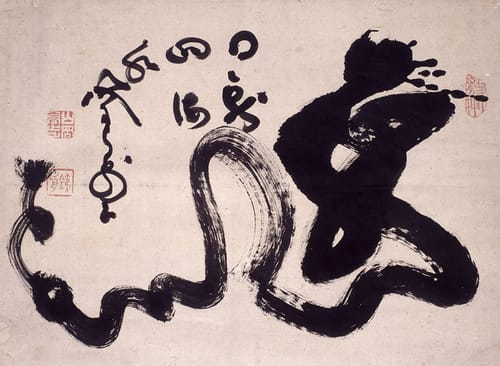

*In copertina: Yamaoka Tesshu (1836–1888), Dragone talismano, XIX secolo

L'articolo “Cerchiamo la luce”. Raffica di poeti Zen proviene da Pangea.