Condannati a ridere. Piccolo discorso intorno a dentature guaste e a piccole iene

Pangea - Friday, November 14, 2025Qualche tempo fa m’imbattei nell’articolo d’un grande quotidiano nazionale italiano, abbeveratoio della sinistra “illuminata”, che s’incaricava appunto di rischiarare le menti dei lettori sulla ragione per cui la stragrande maggioranza dei ritratti pittorici e fotografici del passato, remoto e più recente, fissano volti privi di sorriso e men che meno di una risata.

La soluzione dell’enigma era laconica unica e tassativa: la dentatura guasta o mancante.

Avendo i nostri avi una chiostra impresentabile, era giocoforza serrare i labbri per celare il vergognoso scempio. Una rivelazione che se non avessi appresa da quel foglio, avrei pensato a un lazzo di burlone o a un momentaneo oscuramento cognitivo dell’autore, tanto si tratta d’una sonora e proterva imbecillità avvolta in rigore “scientifico”.

Vale la pena di spenderci qualche parola, ché essa è segno dei tempi.

Anzitutto, ammettendo che il re, o il condottiero, o il compositore musicale, poniamo del Seicento o del Settecento, avesse i denti marci o assenti, non vedo la ragione da parte del pintore di darsi al verismo ante litteram, postoché volesse serbare la committenza e magari anche il capo sul collo. E mi sento più fesso di quel giornalista a dover osservare tanto: ma a un’idiozia si deve replicare, non potendo con pedate nel didietro, con altrettali banalità, come si fa coi bambini tardi.

Meno, assai meno c’è – a proposito – da ridere o sorridere, se non di commiserazione, traducendo il discorso dalla pittura alla fotografia: giacché non c’era alcunché da celare.

Eh sì. Se l’estensore di quell’articolo rivelatore avesse letti buoni libri o anche soltanto scartabellato “in rete”, si sarebbe sùbito accorto che le dentature dei nostri antenati erano più che complete sane e non di rado bellissime. Chi avesse avute magagne dentarie aveva di poi alla disposizione diversi tipi di protesi, le quali risalgono – si aprano bene gli occhi – al 2500 a.C. Delle condizioni di molari e incisivi nelle epoche “arretrate” si trova ampia traccia ovunque. Penso a esempio ai Colloqui con Arthur Schopenhauer o a qualche buona biografia di Abramo Lincoln, il quale, come riferisce John Kleeves (Stefano Anelli) in Un Paese pericoloso, possedeva una protesi di denti umani.

Leggendo di poi l’Histoire de ma vie di Giacomo Casanova si trovano non poche descrizioni di splendide dentature naturali, anche presso le classi meno abbienti, così mirabili che il Gran Veneziano si sente in dovere di rilevarlo. Spostandoci nel tempo arriviamo a Gabriele d’Annunzio, del quale molti non mancavano di far notare una dentatura infelice; segno, l’osservazione, che ancòra cent’anni fa una bocca guasta, per di più in una persona alla quale non mancavano di certo conoscenze e danari per farsela arrangiare, attirava l’attenzione (e anche gli scherni di qualche tanghero).

Ci sostiene anche Totò, cantando per di più d’una popolana, l’acquaiola, nella poesia eponima, che «se chiamma Teresina, – sì e no tene vint’anne, – capille curte nire nire e riccie, – na dentatura janca comm’ ‘a neve».

Sulle epoche antiche o antichissime basterà sfogliare qualche volume di archeologia per ammirare teschi con denti originali perfetti, nonostante le migliaia d’anni trascorse. Un archeologo che interpello conferma: al massimo manca qualche dente ogni tanto, ma sono in stragrande maggioranza bocche intatte, a qualsiasi latitudine, in qualsiasi èra. Brutte dentature in qualche passato, beninteso, ce ne saranno state; ma non certo nella misura imaginata da certi scribacchini perdigiorno.

Proseguiamo.

È falso che i nostri avi, celebri o meno, si facessero ritrarre pressoché sempre col cipiglio. Ci sono intiere biblioteche di imagini di contadini, e operai, e bottegai sorridenti (e, peraltro, talora sdentati); così come non è inferiore il novero di figure fissate nell’abbozzo o nello spiegamento d’un sorriso. Almeno in un paio di ritratti fotografici si vede proprio Schopenhauer con la faccia mossa in un lieve sorriso sarcastico.

Come dunque si vede, l’analisi di quel rappresentante dell’intellettualità progressista, che verisimilmente avrà ripresa la grande rivelazione da qualche ricercatore americano o inglese, è, per adoperare un proverbio giusto di quelle parti, una cagata nel ventilatore (acceso). Ma di dove viene una simile boriosa sicumera? Credo di avere la risposta, che è duplice.

Per cominciare, da un pregiudizio tipicamente moderno, della modernità più corriva e ottusa, per la quale tutti, sino al giorno avanti in cui il progressista pensa e (purtroppo) parla, erano dei cavernicoli. Pei progressisti la storia è composta di grandi magagne e orridi sociali tecnici artistici politici, che solo a partire dalla seconda metà del XVIII secolo e vieppiù nella seconda metà del XX, sono stati colmati e spazzati via. Sicché anche solo l’esistenza di una dentiera prima d’avantieri è letteralmente impensabile. Il che significa anche ignoranza e poltronaggine.

Ma dietro a questo pregiudizio materiale, se ne staglia uno morale, che è la seconda scaturigine della cialtronata in esame.

Una ‘testa di carattere’ di Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783)

Una ‘testa di carattere’ di Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783)Il tono dell’articolo in fatti (che peraltro consuona, per la mia esperienza, con numerose chiacchierate avute con svariate persone, non necessariamente progressiste, segno che il lavaggio del cervello e la tassidermia cranica sono efficaci e democratici), il tono dell’articolo mostra stizza e contrarietà per quella schiera di facce serie e compunte. Che noia, che tristezza, mai un sorriso, e ridete una volta ogni tanto!, sembra di udire. È l’andazzo odierno, uno dei segni più eloquenti e agghiaccianti dello spirito del nostro miserabile tempo. Ridere più che sorridere e, ancor meglio, sghignazzare, magari con le fauci spalancate, è segno di vitalità, di gioia, ci aiuta a dimenticare che la vita è cosa seria.Guardate le fotografie sugli apparecchi telefonici, sui “social”, guardatevi d’attorno, al lavoro, in famiglia, sul treno: quasi mai si vedono facce serie, in ispecie se sono adunati due o più individui. Tutti (e tutte) squadernano la chiostra e più volentieri ancòra divaricano le mascelle (non di rado mostrando qualche otturazione…). Ed è in questi casi che costoro, e non i nostri antenati, dimostrano di essere più prossimi ai nostri (del tutto presunti) progenitori scimmie.

Se oggi solo provi a farti scattare una fotografia restando più o meno serio, il Cartier-Bresson di turno – un amico, un collega – ti rintuzzano: «Uh, ma come sei seriooo…! Non siamo mica a un funeraleee… Ridi un po’!». A me è capitato anche durante la breve seduta dal fotografo per la carta di identità. Cosa accidenti poi ci fosse da ridere per uno che di lì a poco si sarebbe infilato in un ufficio pubblico, ignoro.

Oggidì la risata, sopra tutto se a sproposito e ostentata, è un segnacolo di riconoscimento obbligatorio, come la targa dell’autovettura, come il tatuaggio, altro emblema, quest’ultimo, della mutazione antropologica in atto.

Vi racconto questa.

Non molto tempo fa sostavo per una pausa sul portone d’una grande biblioteca.

A un metro dietro le mie spalle c’era un quartetto di donne tra i trenta e i cinquant’anni, ben conciate e del tutto sobrie, intente a discutere di questioni ordinarie, figli famiglia vacanze lavoro, quindi nulla che potesse suscitare risate, men che meno di quelle a cui per venti minuti abbondanti volli assistere con discrezione.

«Com’è andata al mare?»: giù risate di tutte.

«E tu col bambino? È guarito?»: altre risate.

«Sì sì, per fortuna»: risate.

«Massì, dài, insomma», eh eh eh ah ah ah.

Era tuttavia ammirevole che quelle donne riescissero a ridere anche mentre “articolavano” le parole, che in effetto talvolta mi diventavano oscure. Avrò limiti, ma quando rido della grossa (lo faccio, tranquilli, lo faccio) mi è impossibile parlare, e viceversa.

Temo però che quelle risa, come moltissime altre, oltreché fuor di luogo e inutili, e anche moleste, siano di natura isterica. E certi contenuti del “dialogo” al quale assistetti me lo confermano. Una risata sincera è suscitata da una scena o da un motto di spirito e si manifesta in tutt’altro modo. Durante quei lunghi ma istruttivi minuti mi venne alla mente, come ogni volta che mi imbatto in scene analoghe, un frammento dei Griffin, il cartone animato famoso, con protagonista un gruppo di donne al ristorante intente a ordinare un dolce.

Non anticipo alcunché; ma vi assicuro che avrete la rappresentazione plastica della scena della quale fui abusivo spettatore. E se persino Seth MacFarlane e i suoi impietosi (e talora diabolici) collaboratori, progressisti spinti, quindi non tacciabili di bigottismo, si sono sentiti in dovere di isolare la mostruosità di certi contegni, occorre che gli altri progressisti – e non – svolgano una seria riflessione su loro stessi e sul mondo in cui viviamo e che hanno contribuito a forgiare.

Tornando ai nostri avi, la ragione in forza della quale essi si facevano ritrarre perlopiù serii e in pose composte era una soltanto, indipendentemente dal soggetto: dare e tramandare di sé e magari della loro categoria e del loro ceto sociale, qualunque fosse, un’imagine decorosa esemplare e persino nobile, sopra tutto se ricoprivano ruoli, pubblici o privati, dai quali dipendevano e ai quali riguardavano magari migliaia o milioni di persone.

Ma di più: non solo volevano essere serii, ma lo erano, non si sforzavano di esserlo per il tempo della seduta davanti alla macchina fotografica per poi scomporsi una volta lontani.

A conferma e rafforzamento di questa verità basterà guardare libri fotografici o documentarii dagli anni Quaranta ai Settanta del secolo scòrso con qualsiasi persona a protagonista. Vedrete sùbito l’abissale e irriducibile divergenza di contegno dall’oggi.

Ciò però non significa che un tempo non sapessero ridere anche le persone i cui volti ci sono arrivati composti. Si pensi a Hegel, i cui ritratti possono essere l’incarnazione della severità e della compostezza. Ma basta leggere una paginetta dalla biografia del filosofo scritta dall’allievo e amico Karl Rosenkranz per apprendere che il grande pensatore di Stoccarda sapeva anche ridere di gusto. L’ultima volta fu davanti a una locanda in cui si era intrattenuto con alcuni amici, che testimoniano della giovialità del filosofo, il quale peraltro di lì a pochissimo tempo sarebbe morto, pare assai serenamente, a causa del colera che aveva colpita Berlino.

Ma chissà che cosa direbbero certi partigiani della risata se sapessero che, in tanti anni di assidua frequentazione, un suo amico ha veduto sorridere Coetzee soltanto in un’occasione.

Beninteso: non sto tessendo un elogio della mutria. Ma si converrà che una persona normale (sì, ho detto normale: e quindi?) si senta più al sicuro davanti a qualcuno di composto che non a una “iena ridens”. Mi domando di poi, guardando tutte quelle bocche spalancate e sentendo tutti gli inviti a «ridere un po’», quale valore rappresenti di per sé ridere, in quella maniera sguaiata e berciante poi, che cosa aggiunga a un individuo.

Non è affascinante e rassicurante il sorriso della Gioconda o dell’Auriga di Delfi? E forse non gli è che sommi artisti – un Bosch, un Kranak – hanno castigata la sguaiataggine? Ricordiamoci poi l’imbarazzo (penso ancòra a Schopenhauer) dinanzi alla bocca del Laocoonte, che sembra, anziché gridare, nemmen ridere ma solo sbadigliare.

Se poi vogliamo “buttarla in religione” ecco san Tommaso d’Aquino, che annovera il risus superfluus addirittura tra i peccati, benché veniali:

«Talora invece la volontà del peccatore si volge verso cose che contengono in se stesse un certo disordine, senza però opporsi all’amore di Dio e del prossimo: tali sono le parole oziose, le risate smodate [risus superfluus] e altre cose simili. E questi peccati sono veniali nel loro genere». (Somma teologica, I-II, 88, 2)

Tuttavia non si commetta l’errore di leggere la parola «peccato» in senso moralistico, come purtroppo molto spesso, se non quasi sempre, anche gli stessi cristiani inclinano. «Peccato» in greco antico – che è la lingua ufficiale degli Evangeli – è «amartía», letteralmente «mancare il bersaglio, andar fuori strada», che può essere inteso anche in modo estensivo. E in effetto, se ci pensiamo, quando ridiamo in modo eccessivo è come se escissimo da noi stessi, e così quando straparliamo sospinti da un eccesso emotivo dicendo fesserie o parole che possono nuocere ad altrui ovvero ritorcersi contro di noi: anche Schopenhauer, non certo un partigiano del cristianesimo, raccomanda di contenere le parole affine di non incorrere in qualche guaio. Ricordiamoci che «non ciò che entra nella bocca contamina l’uomo; ma è ciò che esce dalla bocca, che contamina l’uomo» (Mt 15,11).

Le Scritture sono molto eloquenti.

Forse che Sara non rise quando udì che avrebbe avuto un figlio nonostante l’avanzata età (Gn 18,12)? Risero anche di Gesù quando questi disse che la figlia di Iairo «non è morta, ma dorme» (Lc 8,52). E forse i soldati romani non irridono Gesù? Ma «guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete» (Lu 6,25), e perché «io ho detto del riso: “È una follia”» (Ec 2,2).

Contemplando quelle schiere di bocche scontorte, gli elogi della sguaiataggine, gli stimoli a ridere ridere ridere, mi vien da pensare al Batman di Tim Burton, quando Jocker, interpretato da Jack Nicholson, sbuffa nell’aria di Gotham City un gas verdognolo che stermina la popolazione e la irrigidisce in un ghigno simile al suo, derivatogli dal bagno in una vasca di acido e dalle manovre imperìte d’un chirurgo clandestino.

Un ghigno, quello di quei morti, che è l’antifrasi dell’animo di Jocker e dei tristi cittadini, morti prima di morire, di quell’oscura città: «Anche ridendo, il cuore può essere triste» (Pr 14,13).

Gli abitanti di Gotham City erano condannati a ridere. Proprio come voi.

Luca Bistolfi

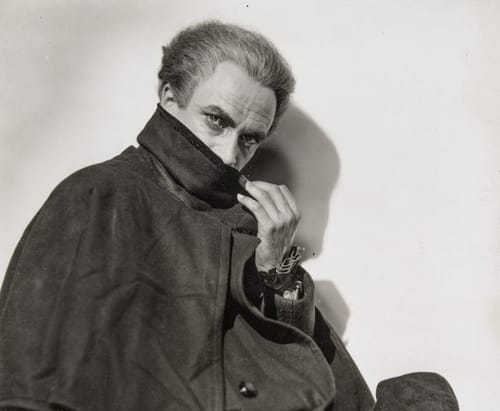

*In copertina: Conrad Veidt in “L’uomo che ride”, 1928

L'articolo Condannati a ridere. Piccolo discorso intorno a dentature guaste e a piccole iene proviene da Pangea.