“Nella famelica ora degli ispirati”. L’ossessione di Coleridge e lo spirito inquieto di Chatterton

Pangea - Wednesday, April 2, 2025Thomas Chatterton si ammazza alla fine di agosto del 1770, in un angusto abbaino di Londra, in Brook Street: avrebbe compiuto diciott’anni a novembre. Nato a Bristol, si era trasferito nella capitale certo di poter vivere del proprio estro poetico: scriveva versi di screanzata nobiltà da quando era bambino. Tra l’altro, si era inventato un accattivante alter ego: Thomas Rowley, monaco vissuto nel XV secolo, sagace nell’ode, nell’afflato epico – la Song from Ælla in questo particolare canone è un piccolo capolavoro –, nell’inno dall’ardore biblico. Un odore di selva, di Gerusalemme nei boschi, si respira nelle poesie di Rowley. Per un po’, qualcuno credette agli inganni di Chatterton, il ragazzino che trafficava con l’antica parlata inglese, leggeva Edmund Spenser, adorava le Bibbie miniate, che celavano draghi e manifesti elfi dietro il leggio degli evangelisti. È vero, era l’era dei rifacimenti medioevali – l’Ossian forgiato da Macpherson, per dire – e delle liriche nate tra cimiteri di campagna; in Chatterton, tuttavia, la razzia è raddoppiata, pura previsione di Borges: a volte, il fittizio Rowley riscrive versi di Acca, il vescovo di Hereford vissuto nell’VIII secolo. Traduceva Orazio.

A Londra, il ragazzino tentò di accattivarsi i favori di Horace Walpole: lo scrittore del Castello di Otranto, l’inventore del gothic story, abile mestatore di manoscritti ritrovati, frequentava il Parlamento, era conte di Ortford, tra i più potenti e autorevoli intellettuali del tempo. Walpole cadde nel tranello di Chatterton: quando scoprì che Rowley non esisteva, mero frutto della sua adolescente invenzione, s’incupì, livido d’invidia; fece saltare una pubblicazione già prevista, alienò Thomas dall’ambiente. Il ragazzo rispose con le armi della poesia, inviando a Walpole un’ode altera, intrisa d’ira, dall’attacco spiazzante, naturalmente postuma:

Walpole, non avrei mai pensato

che esistesse un cuore meschino come il tuo.

Tu che, cullato dal lusso, fissi con disprezzo

il ragazzo disperato, senza amici né padre…

Forlorn: così si descriveva Thomas the Boy – disperato, desolato, da tutti desertificato. Si uccise con l’arsenico, non prima di aver fatto a pezzi i propri residui versi. Nel quadro del preraffaellita Henry Wallis, The Death of Chatterton (1856), il ragazzo è chino sul letto, pare un corpo di ceramica; fulvi i capelli, i pantaloni viola; dalla finestra, semiaperta, un frammento londinese: la luce è fulgida, sotto l’ala dell’arcangelo.

Thomas Chatterton, il primo poeta maledetto della storia della poesia moderna, diventò un mito. A lui si riferiscono, a turno, inserendosi in quella imberbe epopea, John Keats e Percy Bysshe Shelley; la sua fama varcò i confini nazionali. Alfred de Vigny gli dedicò un’opera, Chatterton (1835), appunto, che inaugura il tema – da allora dominante – del talento puro, barbarico, inappropriato al proprio tempo, del poeta ingiuriato, suicidato dalla società. Intorno a quel testo, Leoncavallo costruì Chatterton, opera lirica in tre atti, andata in scena al Teatro Drammatico di Roma nel marzo del 1896 – senza troppi successi, va detto. Prima della biografia di Rimbaud ordita da Ardengo Soffici, Ettore Allodoli – amico di Papini, futuro biografo di Michelangelo, Cellini, Giovanni delle Bande Nere e Savonarola –, nel 1904, firmò un rapace profilo di Thomas Chatterton, secondo la moda delle agiografie dei ‘ribelli’. Scrisse che leggendo Chatterton, una leggenda, “ci sentiamo turbati come dinanzi a qualcosa di straordinario”.

Più che il genio sfiorito dalla sfortuna, l’idea del talento troppo presto reciso, in Chatterton s’impone la profezia del prodigio. Intendo: la prodigalità del verbo, la pronuncia inselvatichita da un eccesso di solitudine, l’immaginario sbrindellato. È naturale che la città rigetti Chatterton, il poeta provinciale, alla provincia dell’adultità, che vaga tra chiese dismesse e dimesse valli, che ci impone un Medioevo dei sensi. A differenza di William Blake, uomo ‘totale’, uomo celeste, compiuto nel creare, Thomas Chatterton è il puer, l’infinitamente ingenuo, il totalmente ispirato, il tutto che spira: ovvia, dunque, l’imperfezione, lo sbrego, la lingua mutilata, la speranza messianica presto delusa. Egli sfregia l’ordine originario, la cultura costituita: è, allo stesso tempo, un Jackson Pollock tra i poeti pompier e un arcano bizantino agli occhi di chi crede di aver inventato la prospettiva lirica. È esagerato tra i contemporanei, ma pure il più arguto tradizionalista. Per tale intransigenza, Chatterton diventa l’inno e la coccarda dei Romantici inglese.

È stato William Wordsworth ad affibbiare a Chatterton la definizione – the marvellous Boy – che gli resta eternamente incisa: la troviamo in un Resolution and Independence, il poema pubblicato nel 1807. Eppure, fu Samuel Taylor Coleridge a nutrire una specie di demoniaca affinità con Chatterton. Della sua Monody of the Death of Chatterton esistono sette versioni; la prima è del 1790, il poeta ha diciott’anni, vuole eguagliare l’estro funereo di Chatterton, si aggrappa alla musa:

“Musa, sussurra lirici lai

il mio cuore s’imbatta nella lode!

Ma, Chatterton… ora odo il tuo nome

e Fantasia raggela, ragguaglia morte ogni Speranza di Fama.Quando Bisogno e Inettitudine hanno sfibrato la tua anima

inzuppata nella tazza vedo Morte che assidera

e il tuo cadavere abbagliante di lividi

sulla cruda terra vedo, vedo

l’ardore che già arma il mio immaginare

e il petto sfodera un sospiro

poi è l’Ira che lampeggia

nella lacrima e mi erode gli occhi”.

Di questo dice questo raffazzonato articolo: dell’ossessione dei poeti per i poeti che non ci sono più. Ciascuno ha i suoi: alcuni ci ruotano attorno come cagnolini, altri ci crescono in seno come una serpe. C’è chi tiene accesa per noi la luce, fino all’alba – chi screzia i nostri appunti. Chi imita il suono del chiurlo o il rumore della pioggia; chi si traveste da civetta o da gatto. Ciascun poeta vivo ha i propri poeti morti per padrini, di cui non sa nulla – eppure, sono loro a introdursi nelle nostre vite di soppiatto, inattesi, a testimonianza. Un poeta è vivo per il patto che ha stretto con un poeta morto.

L’ultima versione della Monody è del 1834: Coleridge è in punto di morte, zittito, da tempo, dall’abuso di oppiacei, da una vita di flebili successi, grave nel fallire. Nel 1817 aveva pubblicato la Biographia Literaria. Perfino negli anni cruciali, quelli del Rime of the Ancient Mariner (1798), Coleridge continua, con demoniaca furia, a riscrivere la Monody. È una sorta di sabba, di ostile liturgia: Coleridge sfregia se stesso per evocare lo spirito di Chatterton. La versione più riuscita è quella del 1829, in cui la vita di Coleridge pareggia misticamente quella di Chatterton. Eccone alcuni squarci:

“Un miracolo pare pallore di morte:

tutti dormono con gaudio, Feti

e Infanti, Giovani e Vecchi, notte

che segue notte fino alla notte perenne!

Raddoppiata stranezza: la vita non è che

ansimare sulle ripide vie della Necessità.

Ma vai via, Fantasma col grugno, Re Scorpione, via!

Riserva i tuoi terrori, quel pavoneggiare di spine

ai Ricchi codardi, alla Colpa con la stola di Stato!

Ecco, io preferisco stare di fianco alla tomba di uno

marcato dal prodigio e dall’avaro Fato

(lui che tutto dona e tutto nega):

faceva risuonare enigmatiche cupole, antiche

campane con la voce di una Madre: torna

povero Puer, torna a casa, strenuo vagabondo!

O Chatterton! Questa smorfia di pietre ti protegge

dallo scempio, dal cupo gelo dell’abbandono.

Troppo a lungo l’irriconoscenza ti ha irritato.

Qui hai riposo, sotto questa zotica zolla!

Ma la tua parola vaga, non è congiunta alla terra

ma tra le abbacinanti schiere dei giusti

presso il trono di pietà del tuo Dio

dove l’amore redime nell’inno ogni cosa

(credici, anima mia), all’arpa dei Serafini. […]

Lontano dagli uomini, tra boschi dai sentieri

insensati, era solito vagare, come il raggio

di una stella che mareggia tra i rami dell’albero.

Qui, nella famelica ora degli ispirati

quando l’anima sente ribollire il proprio potere,

in queste terre selvagge, nel ruggire delle cave rocche

dove si libra il leonino gabbiano

sei passato, con gambe ineguali e sassoni

versando al vento la resina di un canto in coccio:

sulla soglia di qualche spaventoso scoglio

ti fermavi, fissando le onde, ovunque. […]

O Chatterton! Se fossi ancora vivo

di certo apriresti le danze della burrasca

ti uniresti a noi per guidarci verso

l’indivisa valle della Libertà;

e quando cadrà la sera, la serafica,

saremo una folla intorno a te, rapiti

dal tuo maestoso canto, esultanti

per quella Poesia dagli occhi di ragazzo

mascherata con la canizie dell’Antichità”.

In questa specie di manifesto romantico – il poeta canta nei meandri del bosco, non nei club della City, si fa editare dagli alcioni e dalle querce – si prefigura l’icona del Wanderer di Friedrich. Diversi decenni dopo, nel 1938, tenendo insieme i toni di Coleridge e il mito di Chatterton, Dylan Thomas scrive O Chatterton – come a dire che i morti non hanno requie, che tutto reclamano. Il riferimento alla “valle della Libertà” è specificato nella strofa finale, qui non tradotta. Coleridge cita il Susquehannah, il fiume che attraversa la Pennsylvania, lo stato di New York e il Maryland. Coinvolto dalle idee dell’amico Robert Southey, Coleridge voleva fondare in un luogo boschivo non ben precisato intorno al Susquehannah una comunità egualitaria. Sarebbero partiti in dodici, tutti poeti, con relative consorti. La loro idea di vita, pantisocrazia, fondeva averi messi in comune, assenza di proprietà privata, ricerca spirituale. Si trattava di una poetica dell’esistere: i poeti avrebbero coltivato i campi per tre ore al giorno, destinando il resto del tempo alla poesia e allo studio. Nessuno, in quella colonia, avrebbe primeggiato sull’altro. Le donne, devote, avrebbero alienato i mariti dall’ira con le arti dell’amore. Coleridge pensava che la politica europea, in sé, fosse rea di schiavismo e di oppressione. Gli mancarono le sostanze economiche – e spirituali – per realizzare gli intenti, presto naufragati. Preferiva baloccare con gli spiriti. Chatterton, poeta irredento, non è mai morto: se non lo vedi è nascosto lì, sotto il tuo palato, usa la tua lingua come una zattera. Azzannalo.

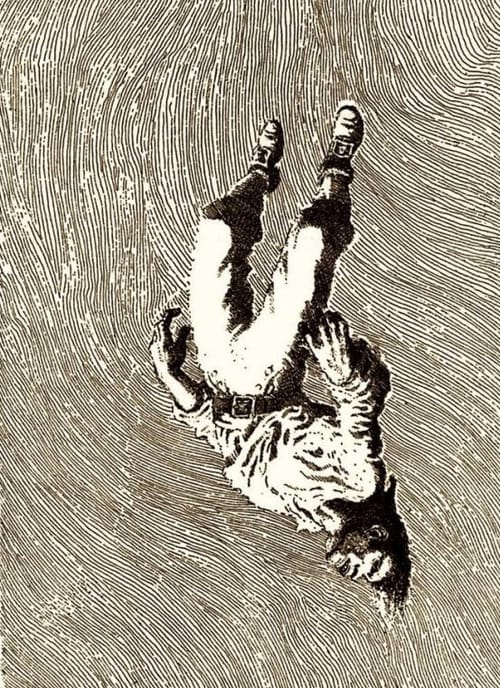

*In copertina: un disegno di Mervyn Peake

L'articolo “Nella famelica ora degli ispirati”. L’ossessione di Coleridge e lo spirito inquieto di Chatterton proviene da Pangea.