“Toglieteceli davanti. Per sempre. Tutti quanti”. Il poeta e il politico

Pangea - Thursday, September 18, 2025La categoria del ‘politico’ è propria della poesia italiana, dal punto di vista simbolico – le invettive di Dante che scandiscono la Commedia, i sonetti ‘babilonesi’ di Petrarca, ad esempio – come da quello esistenziale. I poeti italiani, quando ancora l’Italia era un’idea, un pullulare di principi e di principati, erano assunti a corte, esercitavano mansioni di funzionari nei nascenti comuni. Così – per dire – Iacopo da Lentini, “il Notaro”, operava presso la corte di Federico II e Ludovico Ariosto si dimostrò abile amministratore in Garfagnana, per conto dagli Este.

Ciò non vuol dire che il poeta sia per forza un cortigiano. È vero, il potente ha bisogno del suo eloquio, del poema encomiastico, per lo più didascalico, esornativo – ma è pur vero che il poeta, se tale è, va a briglia sciolta, impenna il senno; benché possa essere animato da scaltrezza (che significa: giustezza d’intenti; figura dell’altro mondo che si adopera nel mondano) non si fa maculare dai lacchè. Il Malatesta aveva bisogno di un aedo, Basinio da Parma, che giustificasse le sue gesta; pur al soldo dei Medici, Angelo Poliziano conserva un’eminenza intellettuale che lo obbligherà all’esilio – d’altronde, la via ‘notturna’ della poesia italiana ha il suo zenit nel Tasso messo ai ceppi a Sant’Anna. La “Raccolta aragonese” voluta da Lorenzo de’ Medici dimostra che la poetica, la questione della lingua, è una branca della politica.

Certo, occorre non inquinare le fonti. Il rapporto tra poesia e politica non si regola nella poesia declamatoria, né nella poesia ‘civile’ – al contrario, il poeta è l’incivile del linguaggio, compie atti di brigantaggio linguistico contro la lingua imposta dal potere. Secoli di ‘impegno’ – pensiamo alla poesia risorgimentale italica – hanno prodotto una poesia esangue benché piena di urla, capace di infiammare gli animi, semmai, ma il cui fuoco lirico si è presto spento. Un conto è l’ardore di Ugo Foscolo o l’audacia di Vittorio Alfieri, altro il rovistar per peana del garibaldino Francesco Dall’Ongaro o i pur sapidi sketch di Vincenzo Riccardi di Lantosca (esempio, Dio, Patria, Famiglia: “Patria, ossia quei pochetti sicuretti; Famiglia,/ quel tanto della propria moglie, che uno si piglia;/ quanto a Dio ci s’intende che noi s’intende il prete”). Il ‘disimpegno’ esibito, disinibito, d’altro canto, ha prodotto tonnellate di bigiotteria lirica.

Eppure, ogni potere, per fondarsi – non ho detto celebrarsi –, ha bisogno del poeta. Anche in questo caso, da un lato ci sono i bardi del bene comune, i boiardi dell’opportunismo verbale, dall’altra il poeta, l’inafferrabile. Ogni nazione si fonda sul poeta perché il suo linguaggio feconda il futuro, è motivo di avvenire, è ragione di esistenza; altresì, si affida al burocrate. L’Italia è Giacomo Leopardi più che Goffredo Mameli, giovane martire delle lotte risorgimentali. La Russia fonda il suo essere su Aleksandr Puškin e su Boris Pasternak, non certo su Nikolaj Tichonov, poeta tribunizio, più volte premio Stalin, deputato dei Soviet.

È interessante perché al contempo il poeta fonda la natura politica della propria nazione, e nello stesso tempo – in forza della sua assolutezza, della sua incoercibile singolarità – la disintegra. L’uno e il tutto, la costruzione e la distruzione si coagulano senza sintesi nel corpo lirico del poeta: che è per questo offerto.

Il Novecento è stato un secolo di profeti inascoltati, di poeti dal potente ardore ‘politico’ messi diversamente a tacere – penso a Ezra Pound, ovviamente, ma anche a Iosif Brodskij e a Hugh MacDiarmid, il paladino dei nazionalisti scozzesi, l’Omero dello scots. Soltanto in William Butler Yeats, magicamente, misteriosamente, la figura del poeta coincide con quella del ‘padre della patria’: l’Irlanda esiste perché un poeta mitografo e allampanato ha detto di una small cabin sulle sponde del lago Innisfree. Per molto tempo, più di altri poeti, Robert Frost ha incarnato l’identità autentica degli Stati Uniti d’America: è ancora così? Attorno a quale poeta vivente, oggi, riconosciamo la nostra identità? Quando una nazione perde memoria dei suoi poeti, perde se stessa. Ad oggi, i poeti cantano di rose e di passeggere indignazioni, sono i macchinisti di versi concettosi, sono troppo intelligenti, fanno del proprio ombelico la sola patria.

Ricevendo il Nobel per la letteratura, era il 1959, Salvatore Quasimodo volle affrontare la questione de “Il poeta e il politico”. Indipendentemente dalla poesia di Quasimodo – espressa tra Saffo e il Pci – quel discorso, a tratti enigmatico, ha ragione di fascino. Quasimodo distingue il poeta – che agisce il ‘politico’ alla greca, come una categoria della ribellione, ovvero dell’indomabile – dal letterato, che è poi il retore, il portaborse del potere.

“Il poeta è solo: il muro di odio si alza intorno a lui con le pietre lanciate dalle compagnie di ventura letterarie. Da questo muro il poeta considera il mondo, e senza andare per le piazze come gli aedi o nel mondo ‘mondano’ come i letterati, proprio da quella torre d’avorio, cosi cara ai seviziatori dell’anima romantica, arriva in mezzo al popolo, non solo nei desideri del suo sentimento, ma anche nei suoi gelosi pensieri politici”.

È nell’esplicita distanza – quando non: lotta – con il potere che si esprime la ‘poetica della politica’ del poeta. Di questa libertà – che è: liberarsi dal giogo della lingua del potere, imponendo un verbo nuovo, nuovamente innocente – il poeta è il terribile portavoce.

“Il poeta è un irregolare e non penetra nella scorza della falsa civiltà letteraria piena di torri come al tempo dei Comuni; sembra distruggere le sue forme stesse e invece le continua; dalla lirica passa all’epica per cominciare a parlare del mondo e di ciò che nel mondo si tormenta attraverso l’uomo numero e sentimento. Il poeta comincia allora a diventare un pericolo. Il politico giudica con diffidenza la libertà della cultura e per mezzo della critica conformista tenta di rendere immobile lo stesso concetto di poesia, considerando il fatto creativo al di fuori del tempo e inoperante; come se il poeta, invece di un uomo, fosse un’astrazione… Nel mondo contemporaneo il politico assume vari aspetti, ma non sarà mai possibile un accordo col poeta, perché uno si occupa dell’ordine interno dell’uomo e l’altro dell’ordinamento dell’uomo… Oggi il poeta è libero? È libero, secondo le società che lo esprimono, o il continuatore di illuminazioni pseudo-esistenziali, il decoratore dei placidi sentimenti umani, o chi non scende profondamente nella dialettica del proprio tempo per timore politico o per inerzia”.

Cinquant’anni prima, in un saggio su Il poeta e il nostro tempo, Hugo von Hofmannsthal scriveva che misteriosamente il poeta, l’inerme, l’assoluto sconosciuto, il paria ai più, “è il luogo in cui le forze del tempo tendono ad equilibrarsi”; scrive che “è come se i poeti lavorassero all’unisono alla costruzione di una piramide, all’immensa dimora di un re defunto o di un dio non nato”, capaci di “creare l’accordo accettabile di tutto quanto si manifesta”. Ecco che il politico sfocia quasi nel teologico. Il Regno di questo mondo; “Il mio regno non è di questo mondo”.

Poi, certo, il vero compito politico del poeta è creare uno spazio di grazia e di bellezza quando tutto intorno è orrore, è morte. Confidare nella bellezza nonostante l’orrore e la morte. Quando la morte – che non ha l’ultima parola – avrà smesso di urlare, esisterà, per i sopravvissuti e i futuri, uno spazio di grazia e di bellezza. Un fuoco. Non per forza gradevole né confortevole, ma buono.

Per il resto, è prova dell’integralismo lirico del poeta la capacità di imprecare in versi. Quando è troppo, bisogna sobillare le Sibille del linguaggio, tramutare il verbo in Erinni. Al di là di isolati, alati esempi – “Muore ignominiosamente la repubblica”, Mario Luzi – la poesia più violenta, in questo senso, priva di orpelli poetici, quasi integralmente politica, integerrima, è Show, di Giorgio Caproni, che apre la sezione “Anarchiche o fuori tema” del libro postumo Res amissa (1991); libro in cui – scrive Giorgio Agamben – “la disappropriata maniera di Caproni”, “ha raggiunto ormai una regione sempre al di là del proprio e dell’improprio, della salvezza e della rovina”. È da questo non chiedere approvazione, da questo inappropriato, da questa rovina in cui tutto è salvo – cioè infinitamente finito – che si riparte – anzi, si vagabonda, dacché è lo sciacallo e la libellula, ora, l’icona del poeta. (Che Show stia anche per sciò è perfino ovvio marcarlo: sciò, sciò, fuori tutti, galletti del potere).

**

Show

Guardateli bene in faccia.

Guardateli.

Alla televisione,

magari, in luogo

di guardar la partita.

Son loro, i “governanti”.

Le nostre “guide”.

I “tutori”

– eletti – della nostra vita.

Guardateli.

Ripugnanti.

Sordidi fautori

dell’“ordine”, il limo

del loro animo tinge

di pus la sicumera

dei lineamenti.

Sono

(ben messi!) i nostri

illibati Ministri.

Sono i Senatori.

I sinistri

– i provvidi! – Sindacalisti.

“Lottano” per il bene

del Paese.

Contro i Terroristi

e la Mafia.

Loro,

che dentro son più tristi

dei più tristi eversori.

Arrampichini.

Arrivisti.

In nome del Popolo (Avanti!

Sempre Avanti!), in perfetta

Unità arraffano

capitali – si fabbricano

ville.

Investono

all’estero, mentre “auspicano”

(Dio, quanto “auspicano”)

pace e giustizia.

Loro,

i veri seviziatori

della Giustizia in nome

(sempre, sempre in nome!)

del Dollaro e dell’Oro.

Guardateli, i grandi attori:

i guitti.

Degni

– tutti – dei loro elettori.

Proteggono i Valori

(in Borsa!) e le Istituzioni…

Ma cosa si nasconde

dietro le invereconde

Maschere?

Il Male

che dicono di combattere?…

Toglieteceli davanti.

Per sempre.

Tutti quanti.

Giorgio Caproni

Da G. Caproni, Tutte le poesie, Garzanti, Milano, 1999

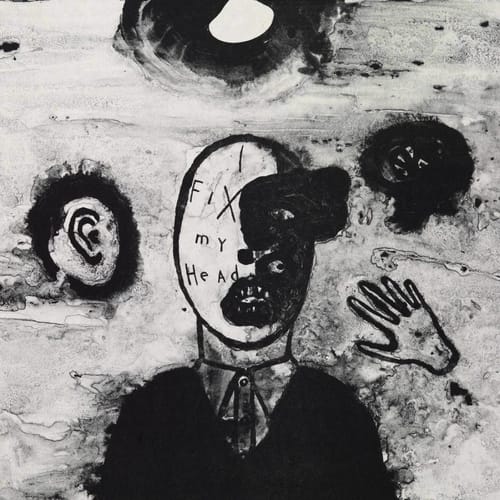

*In copertina e nel testo: opere di David Lynch

L'articolo “Toglieteceli davanti. Per sempre. Tutti quanti”. Il poeta e il politico proviene da Pangea.