“Andando sulle orme di un poeta”. Discorso sui “Sonetti a Orfeo” di Rilke

Pangea - Saturday, September 20, 2025Leggendo la recentissima traduzione de I Sonetti a Orfeo di Rilke, curata da Riccardo Held, per la collana Lo Specchio di Mondadori, non posso fare a meno di pensare a Marina Cvetaeva:

E oggi ho voglia che Rilke parli attraverso di me. Nel linguaggio comune questo si chiama traduzione (com’è più bello in tedesco – Nachdichten! Andando sulle orme di un poeta, aprire di nuovo tutta la strada da lui aperta […]).

La traduzione poetica è sempre un atto di fedeltà, umiltà e soprattutto amore. Si tratta letteralmente della gestazione di una nuova creatura, che ancora non esiste nella lingua di approdo: bisogna attraversarla, traghettarla e partorirla in un nuovo registro linguistico. Un esercizio faticoso che presuppone ascolto, attenzione pura, molte letture e interiorizzazioni, fino a quando non si riesce a trovare quella parola perfetta – la sola – che possa “dire” la “cosa” in un’altra lingua, senza tradirne il senso.

Di certo è una sfida. Lo spiega bene Held nella sua nota di chiusura, una nota quasi sottovoce, mirabilmente rilkiana, nel tono, nello stile e soprattutto nell’essenza. In essa vi è tutto il Rilke dei Sonetti e delle Elegie, due opere intrinsecamente connesse che rappresentano un vertice lirico di tutti i tempi. Già nel titolo che antepone alle sue parole, tratto da un verso dei Sonetti (II, 23), Held ci parla in questo senso: «Niente più che un pensiero», ben consapevole di cimentarsi con l’ascesa ad una vetta e ai suoi molti “strati di senso”, che ancora oggi sfuggono agli interpreti.

Nel 1922, Rilke non aveva in programma i Sonetti: quei versi sgorgarono dagli appunti che l’amica Gertrud Ouckama Knopp prese sulla malattia e sulla morte della figlia Wera (che Rilke aveva conosciuto bambina), e che poi spedì a Rilke. L’immagine della giovanissima ragazza, promettente ballerina, strappata alla vita all’età di 19 anni per leucemia (la stessa malattia che – per ironia della sorte – lo condurrà alla morte), lo colpì così tanto da dedicare I sonetti a Orfeo alla sua memoria.

La morte, cuore della vita

Suddiviso in due parti e concepito come “monumento funebre” per Wera Ouckama Knopp (1900-1919), il ciclo dei Sonetti consente a Rilke di sostituire la contrapposizione tra vita e morte con la «grande unità» di un «doppio regno» che lega inscindibilmente vita e morte in un’unica, incessante, metamorfosi.

Da molti anni, ormai, il poeta andava delineando nella propria opera una peculiare visione della morte: dalla stesura del Libro della povertà e della morte (terza ed ultima parte de Il libro d’ore) ininterrotta divenne la sua riflessione sull’evolversi ultimo dell’esistenza, nel quale la morte assume un ruolo centrale. Rilke è sempre più convinto che le religioni si siano limitate a fornirne diverse “figurazioni”, a mo’ di consolazione, invece di offrire validi strumenti per comprenderla ed accoglierla in sé. Non si tratta allora di abbracciare la morte come l’altra faccia della vita, come l’altra sua metà che lasciamo in ombra? Così scriveva, nel marzo del 1920, in una lunghissima lettera ad una giovane amica, Anita Forrer:

La mia inclinazione mi ha spinto, sempre più profondamente, anno dopo anno, a fare della morte il cuore della vita, come se in essa fossimo veramente a casa, serbati e protetti, cullati nella più profonda e sublime fiducia.

Verso l’estremo

Se la morte è dunque il «cuore della vita», allora, chi meglio di Orfeo, che entra nel regno dei morti per riportare in vita la sua Euridice, può incarnare nella sua figura la compresenza di vita e morte?

Orfeo è il “Dio della cetra” che incanta il bosco e le fiere con la sua musica, conosce l’essere e il non-essere, la dolorosa caducità della vita, eppure, la canta e la celebra e, dal suo canto, sgorga una fanciulla: Wera. Ella portava con sé l’infanzia, la danza e la musica, ma anche la morte già dentro la vita: una figura orfica, una novella Euridice, che reca in sé l’accettazione e la celebrazione della metamorfosi dell’esistenza ed il suo naturale confluire nella morte.

Con Wera e con i Sonetti, che precedono la ripresa delle Elegie, la morte che aveva aleggiato intorno a Rilke, trattenendolo sulla “soglia” dell’opera, entra dunque dentro l’opera stessa e lo spinge “verso l’estremo” – là dove voleva arrivare dopo aver conosciuto l’opera di Cézanne. E questo spingersi verso l’estremo, la morte, anziché portare angoscia e terrore, porta addirittura la possibilità di salvezza.

Orfeo parla e canta, si apre al mondo; non conosce differenze tra l’aldiquà e l’aldilà, che celebra allo stesso modo. Anche dopo la morte continua a vivere nella natura, negli alberi e negli uccelli, in cui si dissolve “panteisticamente” come san Francesco nel Libro d’ore. Nei Sonetti, la poesia diviene parola che tenta l’indicibile. È una parola buia, densa di segreto, talvolta di inaudita complessità (nelle lettere Rilke parla del «dettato più misterioso ed enigmatico» cui abbia mai assolto) che si fa però scrittura perfetta, gioiosa, musicale.

Singolari relazioni tra i sensi

Il poeta è consapevole del suo ruolo di cantore sul confine tra il regno dei vivi e quello dei morti, dove nuove insondabili relazioni (autentiche sinestesie) si instaurano tra i cinque sensi.

È la sfera acustica a dominare l’intera raccolta. Il poeta immagina la voce delle cose: il suo sguardo è diventato ascolto, secondo quell’intuizione che aveva vissuto in Egitto avanti alla sfinge, quando il fruscio delle ali di una civetta disegnò quell’immenso profilo nel suo udito. Fu questa l’intuizione iniziale dell’“udito di morto” che attraversa trasversalmente le Elegie e i Sonetti, ove si instaurano nuove, singolari, relazioni tra i sensi, tanto che ci parrà di “vedere gli odori”, “udire i colori”, “toccare i suoni”, “danzare i sapori”… I sensi mutano gli oggetti, spaziano da quelli che gli sono propri a quelli che appartengono ad altra sfera della percezione.

Siamo in presenza di un’opera d’arte di assoluta originalità e perfetto equilibrio compositivo, nella quale Orfeo vince le Menadi che volevano dilaniarlo, perché la sua musica è ordine e bellezza. Anche dopo essere stato ucciso, continua a vivere attraverso i boschi, gli alberi e gli animali. Così termina la prima parte dei Sonetti.

La seconda è ancora più rarefatta. Rilke canta i suoi temi prediletti, cui attinge con costanza nel corso degli anni, da una parte all’altra della sua produzione, quasi in un percorso “circolare”: il respiro (vera cifra del tardo Rilke), l’aria, i venti, i mari, lo spazio, gli specchi: “intervalli di tempo” che riflettono infinite volte il volto della bellezza… Evoca gli animali, tra cui il mitico unicorno, invisibile ma vero, simbolo della verginità nel Medioevo. Celebra i fiori, tra cui l’immancabile rosa e l’anemone; la macchina, presuntuosa padrona della modernità, a cui non vuole obbedire. Invoca il mutamento, la sua fiamma; maledice l’oro e il denaro; si rivolge alle stelle, alle fontane, ai giardini, alle campane e, verso dopo verso, si immedesima in una parte del tutto, in uno spirito eterno che non tramonta e mai tramonterà, che “resiste ormai per sempre”, che acconsente al cambiamento, al rinnovamento, che si congeda dalle cose con la capacità di dire addio, accogliendo in sé il pensiero della morte nella vita.

Alla legge della separazione dei due regni si contrappone quindi quella di un’incessante metamorfosi: è lì che ruotano i Sonetti, in uno “spazio interiore di mondo” che diventa il “doppio regno”, uno spazio che lega inscindibilmente vita e morte. Essenziale diviene la trasformazione del visibile nell’invisibile: la realtà esterna si ritrae (si comprime potremmo dire) a sorgente di materiali, quasi un deposito di immagini, cui il cuore attinge per adempiere la sua opera di metamorfosi-fusione-annullamento di confini tra esterno ed interno, tra oggetto osservato e soggetto che osserva in un unico, indivisibile, spazio terzo dove le cose – dentro di noi – raggiungono la loro pienezza.

L’esterno offre le immagini ma ciò che qui conta è il cuore: l’io del poeta-Orfeo, centro di realtà solo interiori – invisibili – dove tutto è in perenne trasformazione: l’albero matura il frutto nel silenzio; il frutto si scioglie nella bocca e diviene puro piacere; i morti nutrono le radici dei fiori; la danza diviene simbolo dell’anima, incarnazione della fiamma, come la poesia…

Solo chi, come Orfeo, abbia levato la sua cetra nel regno delle ombre, potrà presagire col cuore un infinito canto – che non è più desiderio soggettivo verso uno scopo da raggiungere – ma il respiro che sfiora l’essere e il non-essere, il vivere ed il morire: quella “grande unità” che si chiama esistenza.

Marilena Garis

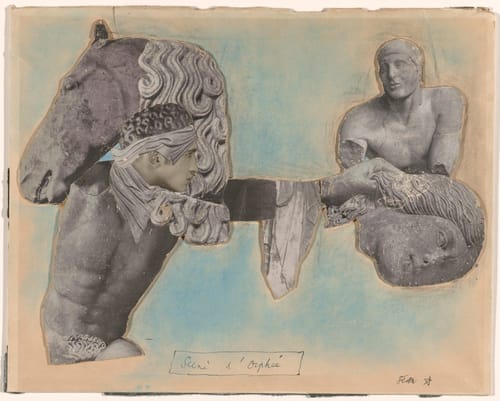

In copertina: cartone di scena dall’Orphée di Jean Cocteau

L'articolo “Andando sulle orme di un poeta”. Discorso sui “Sonetti a Orfeo” di Rilke proviene da Pangea.