Devoti alla Lince. Indagine sull’animale-totem di Ezra Pound

Pangea - Thursday, October 2, 2025Ezra Pound nomina la lince nel secondo Cantos:

“E dal nulla, un respiro,

fiato caldo alle mie caviglie.

Come ombre rispecchiate, le bestie,

una coda pelosa nel nulla.

Ronfiar di lince, odoravano di brughiera le bestie…Sicuro fra le mie linci,

(cito dalla versione, nobile, a tratti ‘obliqua’, di Mary de Rachewiltz)

pascendo d’uva i miei leopardi”

All’arcana bestia, ‘Ez’ dedica uno dei Pisan Cantos, il LXXIX. La lince, in questo caso, ricorre di continuo, lasciando chiare orme grafiche, ornamenti d’artiglio:

“O Lince, mio amore, mia amata lince

Vigila sul mio otre di vino,

Proteggi il mio lambicco fra i monti

Finché Spirito entri nel whisky”

La parte finale del “canto” si impenna in rito, è scandito da varie invocazioni alla lince:

“O Lince, proteggi il mio frutteto

Astieniti dal solco di Demetra”;

“Qui sono linci linci

S’ode un suono nella foresta

di pardi o di bassaridi

di crotali o fruscio di foglie?Citera, fra queste linci

i cespugli di quercia sbocceranno?”

“O lince, fa che il mio mosto fermenti

Che s’illimpidisca”

“O lince vigila sul vigneto

Quando il chicco s’ingrossa sotto i pampini…”

La lince non farà più comparsa nei Cantos, svanita in misterica reticenza, elusiva quanto Eleusi. Eppure, il suo ruolo nei “Pisani”, che è poi, per circostanze storiche – Pound in arresto, presso il Disciplinary Training Center, a Metato, Pisa, sotto tiro continuo di morte –, la porzione più cruda e risoluta dei Cantos, “un testamento, redatto talora in terza persona, un addio agli amici, e un’autobiografia degli affetti”, è centrale, è a zenit. Il Commento di Mary de Rachewiltz all’edizione mondadoriana dei Cantos – da cui estraggo il virgolettato – non offre chiarimenti su questa Lynx. Nell’edizione dei Canti postumi – Mondadori, 2002; poi Carcanet, 2015 –, tuttavia, Massimo Bacigalupo allude alla lince come all’“animale-totem di Pound”. Il Companion to the Cantos of Ezra Pound allestito da Carroll F. Terrell per la University of California Press (1984) non è risolutivo. Si dice che “La lince è uno dei felini sacri a Dioniso. Perpetuo refrain nel canto, la lince non è soltanto il simbolo per appellarsi al dio del sesso e del vino, ma anche l’emblema di una donna in particolare. Gli studiosi dibattono per capire se Pound si riferisca, qui, a Dorothy, a Olga Rudge, o Bride Scratton o a qualche altra amate”.

A Dioniso, è vero, sono associati i felini: non tanto la lince – felino effimero, incerto perfino nella definizione, inabile al puro simbolo, per lo più minimizzato a ‘gatto selvatico’ – quanto la pantera, la tigre, il leone. La lince rifugge alla classificazione dei bestiari antichi, a cui mal si adatta. Nei “Pisani”, per altro, Pound gioca a sobillare le associazioni; il canto si chiude con la figura del puma, “sacro a Hermes, Cimbica serva del Sole”. Il puma – Cimbica nella lingua indigena del Sudamerica – non figura, per ovvia sfasatura geografica, tra le bestie sacre a Hermes (a cui sono ascritti, piuttosto, la lepre e il falco, la tartaruga e il gallo): è egli stesso bestia ermetica. “Significa, come altre figure feline, la manifestazione del divino nella natura” (Terrell). Il puma: divora e partorisce il sole – Pound, poeta-profeta, ci lascia sulla soglia dell’enigma; non scioglie – scuce. A noi resta il flottare tra fili filatteri, l’angustia dell’ago, mangusta di metallo.

Torniamo a cavalcare la lince.

Il primo riferimento di Pound sono Le metamorfosi di Ovidio. Nel quinto libro il poeta latino dice di Linco, re degli Sciti, che attenta alla vita di Triptòlemo, devoto a Cerere, che “gli affidò dei semi ordinandogli di spargerli/ parte in terra incolta e parte in quella dopo anni ricoltivata”. Linco, “preso dall’invidia”, tenta di uccidere Triptòlemo nel sonno, “quando in lince lo mutò Cerere”.

Il mito mette in contrasto diversi aspetti ‘culturali’ che potevano attrarre Pound. Intanto, gli Sciti, rappresentati da “quel barbaro” di Linco, in contrasto con la cultura greca classica, raffigurata da Triptòlemo, cittadino della “famosa Atene”. Gli Sciti erano famosi per essere audaci guerrieri a cavallo; i loro gioielli raffigurano lupi in assalto, serpi intrecciate, leoni delle nevi e cervi dal palco immane. Dalle regioni connesse alla Scizia proviene Medea, la donna che porta il caos dov’è l’ordine. In un passo straordinario tratto dalle Storie di Alessandro Magno di Curzio Rufo, il re degli Sciti – o meglio, il loro rappresentante, dacché gli Sciti sono il popolo supremamente libero, all’assalto – affronta il Macedone ricordandogli che “anche il leone è stato qualche volta il pasto di piccolissimi uccelli, e la ruggine corrode il ferro. Niente è così forte che non possa essere messo in pericolo anche dal debole…”, che “non raggiungerai mai gli Sciti [perché] la nostra povertà sarà più veloce del tuo esercito, che trasporta il bottino di tanti popoli”.

All’ordine – all’armonia – imposta dalla civiltà greca, gli Sciti oppongono un altro stile. Alla città – orgoglio della mente organizzatrice dell’uomo – preferiscono l’accampamento, la tenda docile al vento, senza fondamenta. Alla stanzialità preferiscono il nomadismo; alla spada e all’aratro (e al loro confratello, la nave) contrappongono l’arco e il cavallo; alla religione degli dèi olimpici, gli dèi della natura, auscultati dallo sciamano; al poema redatto dai poeti e alla filosofia oppongono i canti attorno al fuoco e i motti ancestrali, i ‘proverbi’; al tempio sostituiscono il bosco e la prateria; all’umano (l’uomo al centro del mondo) oppongono l’animale, un rapporto simbiotico con la bestia; al commercio (che inaugura l’era del profitto) il baratto; inadatti alla legge esigono la certezza del patto.

Da qui si giunge all’opposizione radicale, radicata in una visione del mondo. Alla civiltà fondata sull’agricoltura e i suoi culti (Cerere/Demetra) gli Sciti contrappongono la civiltà della caccia e della razzia. Alla civiltà del pane preferiscono la civiltà del vino (Dioniso). Al feroce irenismo, l’ira e perfino l’invidia (termine a cui era associata, in luce del mito, la lince), che è poi l’invadere, che è poi l’evadere per ambizione. Alla civiltà ‘coniugale’ preferiscono quella dell’assalto all’arma bianca: la Baccante meglio che la moglie. È sotto la coltre di Dioniso – il cui culto è stato esportato a Oriente – che si muove la Scizia.

Faccio un passo di lato – anzi, un affondo.

Riguardo al lignaggio della lince Pound scrive: “Manitou, dio delle linci, ricorda il nostro grano”. Il meccanismo è analogo all’idea del puma sacro a Hermes: coincidenza di opposti, epica del sobillare le culture. Manitou, infatti, è il “Grande spirito” dei nativi americani, in particolare – leggo dal solito Companion – “è il nome con cui gli indiani Algonchini identificano il potere che permea tutte le cose”.

Pound, in sacro sincretismo, recluso nella gabbia pisana – dunque: privo di biblioteca, nella piena del morire, impollinato da memorie dispari –, autentica angelica bestia, fonde il mito greco (trapiantato nella cultura latina) con quello dei nativi. Nel bestiario degli Algonchini – gli Ojibwe, in particolare, che abitavano nella regione dei Grandi Laghi – spicca la figura di The Great Lynx, “Mishipeshu”. Questa lince è una belva chimerica, “in qualche modo simile a un drago, è un felino con le corna, simbolo del suo potere. Ha zampe palmate che gli rendono facile il nuoto, dorso e coda ricoperti di squame. Mishipeshu vive nelle profondità dei laghi. Ha forma felina, è anfibio, ma viene descritto come un rettile. È lui la causa di inondazioni, mulinelli, e dell’improvvisa rottura del ghiaccio in inverno. Se implorato, garantisce successo nella caccia, cibo in abbondanza” (Serge Lemaître, “Mishipeshu”, The Canadian Encyclopedia). Sul genio della lince, il più sfuggente dei simboli, nella mitologia amerinda Claude Lévi-Strauss ha scritto un libro, Storia della Lince.

La marziale sapienza degli Algonchini ricorda quella degli Sciti: destrezza nell’ammansire la bestia, genio della caccia; quei corpi, poi, in armature leggere, stupendamente pronti a un destino disertore.

Più che raffigurare una qualche felide amata, la lince è figura del poeta. La lince è l’animale che – a differenza della pantera, del leone, della tigre – non si inscatola nei bestiari o nelle cronache esoteriche, non si riassume in una attitudine o in un aggettivo. La lince è la bestia imprendibile e imparagonabile per antonomasia; c’è, non si fa vedere e tutto osserva; lascia lievi tracce sulla neve, predilige la solitudine. Secondo un mito dei nativi, la lince è all’origine della nebbia: è l’assoluto invisibile. Come il poeta, è l’animale costantemente in estinzione – che sfugge perfino ai proclami di chi vorrebbe proteggerla. È la bestia che in cattività muore. Emblema del ‘mostruoso’ – cioè, del meraviglioso – che non accetta alcuna norma imposta alla bellezza. È il miracolo.

Tra i tanti poeti devoti alla lince, va citata Emily Dickinson, bianco felino di Amherst. In una lettera a Catherine Scott Turner, inviata nell’estate del 1860, insegna che la lince ha il talento dell’astuta prudenza:

“Una scusa molto ben congegnata, cara, ma con una Lince come me [a Lynx like me] completamente inefficace – Trovare è lento, occasioni per perdere così frequenti in un mondo come questo, perciò io trattengo con estrema attenzione, una prudenza così astuta può sembrare non necessaria, ma è l’abbondanza, mia cara, a motivare coloro che hanno conosciuto la povertà, e il Salvatore ci dice, Kate, che i poveri sono sempre con noi”.

(traduzione di Giuseppe Ierolli)

Molti anni dopo, nel 1981, Ted Hughes – formidabile costruttore di bestiari lirici – scriverà una poesia sulla Lynx:

“Le zampe silenti della foresta,

delle nuvole, delle montagne

hanno il loro meritato riposo

sotto l’orecchio di Lince.

Dormono del suo sonno – come

in un profondo – profondo – lago.Non disturbare la belva

o le nuvole apriranno gli occhi,

la foresta, in silenzio,

sposterà tutti i boschi

e le montagne, arse di nebbia,

svaniranno tra le loro pietre”.

Esiste atto di devozione più grande? La lince – per sempre legata ai suoi arcani: il lago e la nebbia – dorme: i boschi, i cieli, le pietre sono il suo sogno. Al risveglio, tutto svanirà. Allo stesso modo, anche noi siamo il frutto del sogno del poeta, il felide felice.

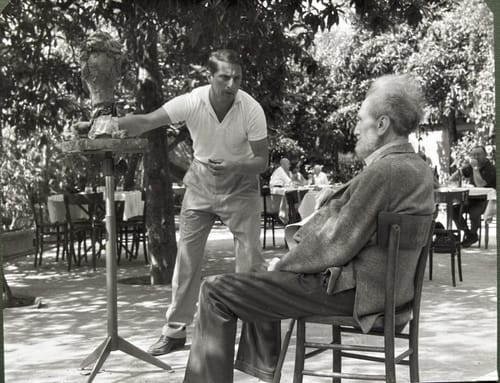

*In copertina: Ernesto Ornati ritrae Ezra Pound, Rapallo, 1967

L'articolo Devoti alla Lince. Indagine sull’animale-totem di Ezra Pound proviene da Pangea.