“Fu la tua ora e non è finita”. Pier Paolo Pasolini, il poeta

Pangea - Monday, November 10, 2025Il Pasolini poeta maturo si inserisce in un generale movimento verso la ‘prosa’ che caratterizza la poesia italiana del dopoguerra. Sarà sufficiente fare i nomi di Attilio Bertolucci, di Vittorio Sereni, di Mario Luzi. In realtà Pasolini nelle Ceneri di Gramsci (1957) unisce questa passione prensile e quasi plastica della scrittura poetica, che si direbbe tipica di una prosa saggistica (tra i suoi maestri ci fu il grande storico dell’arte Roberto Longhi), a un uso raffinato e insieme libero della metrica. Il Pasolini delle Ceneri innesta la prosa nel furore metrico (che fu proprio ad esempio di un altro poeta decisivo del secondo Novecento, Giorgio Caproni). La gettata lavica del discorso pasoliniano, che potrebbe tracimare, annullare la poesia, viene fatta solidificare dentro la forma metrica, in particolare la terzina, dantesca e pascoliana (ma anche in altre forme: ad esempio l’imitazione e la ripresa della forma-canzone o i distici tendenzialmente a rima baciata).

Questo ci porta al cuore stesso della poesia pasoliniana, che è tutta nutrita del sentimento di una contraddizione. Non per caso una delle figure fondamentali del suo discorso poetico è l’ossimoro (si pensi, ad esempio, al titolo di un poemetto del libro Poesia in forma di rosa, del 1964: Una disperata vitalità). Pasolini nutre la sua poesia di un sentimento irrisolto e lacerante della vita e della cultura: all’altezza delle Ceneri di Gramsci, in particolare, vorrebbe da una parte aderire a una visione chiara, razionale, lucida, ispirata all’ideologia marxista (ma Pasolini stesso nell’introduzione alle Poesie del 1970 parlerà del suo «marxismo mai ortodosso», rimproveratogli del resto da un lettore come Fortini); dall’altra è trascinato da una pulsione vitalistica, irrazionale, che prende corpo nel mito dei ragazzi delle borgate romane, del proletariato pre-ideologico, quasi pre-storico (si ricordi il romanzo Ragazzi di vita, 1955). Pasolini ha piena coscienza di questa contraddizione e ne fa il tema della sua poesia.

Nel poemetto che intitola la raccolta del 1957, all’inizio della parte quarta si mette a tema lo scandalo della contraddizione, con riferimento a Gramsci e al suo pensiero. È un passo celebre, spesso riportato nei saggi e nei manuali:

“Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere

con te e contro te; con te nel cuore,

in luce, contro te nelle buie viscere;

[…] attratto da una vita proletaria

a te anteriore, è per me religione

la sua allegria, non la millenaria

sua lotta: la sua natura, non la sua

coscienza […]”.

Nella sua produzione poetica (peraltro di vastissime proporzioni e quasi ingovernabile, come documentano i due tomi di Tutte le poesie nei “Meridiani”, a cura e con uno scritto di Walter Siti, Saggio introduttivo di Fernando Bandini, Cronologia a cura di Nico Naldini, Mondadori, 2003, da cui provengono tutte le citazioni) Pasolini ha tentato molte forme diverse: è partito dalla poesia in dialetto, dal sogno delle origini romanze, in una lingua vergine (il friulano di una piccola località) e in una forma rigorosa, quasi arcaizzante, con le Poesie a Casarsa del 1942. Anche in italiano, Pasolini ha scritto una poesia lirica e solitaria, ispirata al mondo marginale della campagna e del borgo: si pensi a L’Usignolo della Chiesa Cattolica (uscito nel 1958 solo per ragioni editoriali, ma precedente alle Ceneri di Gramsciquanto a composizione). Nei libri seguenti alle Ceneri, che è in qualche modo il libro-cerniera della sua carriera di poeta, cioè La religione del mio tempo (1961), Poesia in forma di rosa (1964), Trasumanar e organizzar (1971), si verifica una compresenza di ragionamento e impegno ideologico, da una parte, e persistenza di una certa forma di lirismo, se anche impura, dall’altra (già nelle Ceneri un poemetto come Una polemica in versi andava verso l’uso della poesia come strumento oratorio e di intervento).

Così si capisce che la poesia è per Pasolini e per molti poeti del secondo Novecento un organismo instabile, un ibrido tenuto in equilibrio di un soffio sopra la prosa in modo sempre compromissorio. Si diceva delle tante forme esperite da Pasolini: ne La religione del mio tempo (1961) ci sono due sezioni di epigrammi, in cui Pasolini polemizza con poeti e intellettuali o prende a bersaglio altre figure pubbliche. Come esempio di questo genere prendiamo dalla serie Nuovi epigrammi il testo A Luzi: “Questi servi (neanche pagati) che ti circondano,/ chi sono? A che vera necessità rispondono?/ Tu taci, dietro a loro, con la faccia di chi fa poesie:/ ma essi non sono i tuoi apostoli, sono le tue spie”. Nel rivolgersi al poeta fiorentino, di qualche anno maggiore di lui (nato nel 1914), Pasolini (nato nel 1922) si rifà ad una propria recensione a Onore del vero uscita in rivista nel 1958 e poi raccolta in Passione e ideologia (1960), che contestava a Luzi, pur ammirato dal punto di vista estetico, “una insensibilità di fronte ai fenomeni della vita umana e della storia”; rifluisce inoltre nell’epigramma una discussione maturata sulle pagine della rivista “La Chimera” sul tema del realismo (1954), che vide contrapposti appunto Luzi e Pasolini. Queste punte polemiche, neanche satiriche, che appaiano Pasolini a un altro epigrammista inflessibile del Novecento, cioè Fortini, rivelano un aspetto irriducibile della personalità del poeta: il suo porsi come contraddittore, arbitro, giudice, polemista, in nome parte di una ideologia, parte (è la solita contraddizione) del suo superamento vitale e narcisistico.

Le polemiche di Pasolini, letterarie e ideologiche, sono state numerose. Alcune ci appaiono ingenerose. È il caso, credo, di quella con Montale, attaccato duramente su “Nuovi argomenti” per Satura, libro definito, pur con qualche affondo di intelligente critica stilistica, come un “pamphlet antimarxista” e ancora come un libro “tutto fondato sulla naturalezza del potere”, con un esito, per il poeta dalla lunga storia, “reazionario e quasi teppistico”. Montale rispose con discrezione e insieme con forza, scrivendo un testo poetico tutto centrato su Pasolini ma che di Pasolini tace il nome sotto un senhal, cioè Lettera a Malvolio, in Diario del ’71 e del ’72. Al di là della reticenza, il bersaglio è colpito con decisione da Montale, mentre la polemica non fa che portare alla luce una incomprensione di fondo tra i due covata a lungo. Ecco i versi 17-29 del testo montaliano, che mettono a fuoco dal lato del ligure la situazione culturale del dopoguerra e una figura come quella di Pasolini:

“Ma dopo che le stalle si vuotarono

l’onore e l’indecenza stretti in un solo patto

fondarono l’ossimoro permanente

e non fu più questione

di fughe e di ripari. Era l’ora

della focomelia concettuale

e il distorto era il dritto, su ogni altro

derisione e silenzio.

Fu la tua ora e non è finita.

Con quale agilità rimescolavi

materialismo storico e pauperismo evangelico,

pornografia e riscatto, nausea per l’odore

di trifola, il denaro che ti giungeva”.

Si noterà che l’“ossimoro permanente” sembra proprio stigmatizzare, prima di accuse più virulente e dirette, la posizione sempre contraddittoria di Pasolini (pur essendo anche il contrassegno di un’epoca), il quale come poeta-intellettuale continua ad apparirci nelle vesti di un provocatore assai ideologico e non privo di acredine (si prendano ancora in Trasumanar e organizzar le punture denigratorie e maldicenti verso questo o quel collega: “[…] – e mettiamoci anche/ un po’ di tenerezza per le vecchie tettine di Palazzeschi”; “[…] e lo scialbo Pavese”).

D’altra parte nella poesia di Pasolini, come già Le ceneri ci insegnano, c’è sempre una pulsione alla verità, alla confessione dolente, alla visceralità: è il meccanismo di quello che Montale, con tagliente acume, definirà appunto “ossimoro permanente”. Così in Poesia in forma di rosa si legge un componimento come Supplica a mia madre, da cui si possono citare alcuni versi (si tratta di distici):

“Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,

ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.

Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:

è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia”.

Si può avvicinare a questo impulso alla confessione anche un’altra celebre dichiarazione pasoliniana, ancora da Poesia in forma di rosa:

“Io sono una forza del Passato.

Solo nella tradizione è il mio amore.

Vengo dai ruderi, dalle chiese,

dalle pale d’altare, dai borghi

abbandonati sull’Appennino o le Prealpi,

dove sono vissuti i fratelli”.

E poi, in chiusa: “E io, feto adulto, mi aggiro/ più moderno di ogni moderno/ a cercare fratelli che non sono più” (Poesie mondane, brano 10 giugno 1962).

Il libro poetico forse più impuro di Pasolini è Trasumanar e organizzar (1971): fin dal titolo, esso mette insieme l’esperienza dantesca del trasumanar (Paradiso I 70-71: “Trasumanar significar per verba/ non si poria […]”, brano evocato in più punti del libro da Pasolini, così come più volte è allusa la figura di san Paolo e il suo essere rapito al Terzo cielo) e l’organizzare politico, la prassi, vale a dire due dimensioni tra loro incommensurabili. Molti testi sono ragionamenti in versi, discorsi, declamazioni, dibattiti: la poesia è messa in questione nella sua autonomia, eppure non è del tutto negata. Continua, si direbbe, a vivere dall’interno della sua messa in crisi, nella sospensione delle sue forme riconosciute, dunque in modo problematico. Viene meno la funzione della metrica chiusa, si tende a uno stile informale. Certamente Pasolini mira a rovesciare il suo discorso precedente, in particolare la stabilità e saldezza formale faticosamente raggiunta nelle Ceneri di Gramsci. E quanto a questo movimento di auto-negazione, di palinodia tutta in negativo si potrà pensare al caso esemplare della Seconda forma de “La meglio gioventù”, la raccolta che nel 1974 (per essere poi ripresa ne La nuova gioventù del 1975) riscrive a contrasto La meglio gioventù del 1954, a partire dalle Poesie a Casarsa (basta leggere la riscrittura del testo d’apertura, la Dedica).

D’altra parte, a confermare la pluralità delle forme e degli esperimenti, tra il 1971 e il 1973 Pasolini compone una serie di sonetti, ritornando dunque ad una forma chiusa (mentre nella sua poesia ufficiale, pubblica, liquida quell’esperienza), anche se si tratta di una forma usata con grande libertà (l’autore l’aveva del resto già sperimentata: si ricordi in particolare la serie Sonetto primaverile, costituita da 14 sonetti, risalente al 1953 e pubblicata nel 1960). La corona L’hobby del sonetto, tutta dedicata a Ninetto Davoli e uscita solo postuma, è una straziata confessione affettiva, di una natura che si direbbe privata (è costituita da 112 esemplari, ma alcuni sono allo stato di abbozzo o di frammento). È l’ultima riprova: la verità di Pasolini sta nel suo contraddirsi, nel suo essere contro di sé e contro ogni principio acquisito e raggiunto, contro ogni programma e progetto. Pasolini vive di una continua tensione vitalistico-mortuaria, come se la vita e l’opera fossero un tutt’uno, anelanti a uno sbocco, a una catastrofe, a un martirio, a un togliersi di mezzo per sanare (come fosse l’unico modo possibile) la lacerazione, il contrasto, la pretesa assoluta e narcisistica del soggetto, prepotente e distruttiva insieme. La notte del suo assassinio all’idroscalo di Ostia, tra l’1 e il 2 novembre 1975, giusto cinquant’anni fa, era in qualche modo preannunciata e forse presupposta dal poeta.

Daniele Piccini

**

Le ceneri di Gramsci

IV

Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere

con te e contro te; con te nel cuore,

in luce, contro te nelle buie viscere;

del mio paterno stato traditore

– nel pensiero, in un’ombra di azione –

mi so ad esso attaccato nel calore

degli istinti, dell’estetica passione;

attratto da una vita proletaria

a te anteriore, è per me religione

la sua allegria, non la millenaria

sua lotta: la sua natura, non la sua

coscienza; è la forza originaria

dell’uomo, che nell’atto s’è perduta,

a darle l’ebbrezza della nostalgia,

una luce poetica: ed altro più

io non so dirne, che non sia

giusto ma non sincero, astratto

amore, non accorante simpatia…

Come i poveri povero, mi attacco

come loro a umilianti speranze,

come loro per vivere mi batto

ogni giorno. Ma nella desolante

mia condizione di diseredato,

io possiedo: ed è il più esaltante

dei possessi borghesi, lo stato

più assoluto. Ma come io possiedo la storia,

essa mi possiede; ne sono illuminato:

ma a che serve la luce?

*

Da Poesia in forma di rosa

Supplica a mia madre

È difficile dire con parole di figlio

ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,

ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.

Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:

è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.

Sei insostituibile. Per questo è dannata

alla solitudine la vita che mi hai data.

E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame

d’amore, dell’amore di corpi senza anima.

Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu

sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:

ho passato l’infanzia schiavo di questo senso

alto, irrimediabile, di un impegno immenso.

Era l’unico modo per sentire la vita,

l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.

Sopravviviamo: ed è la confusione

di una vita rinata fuori dalla ragione.

Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.

Sono qui, solo con te, in un futuro aprile…

Pier Paolo Pasolini

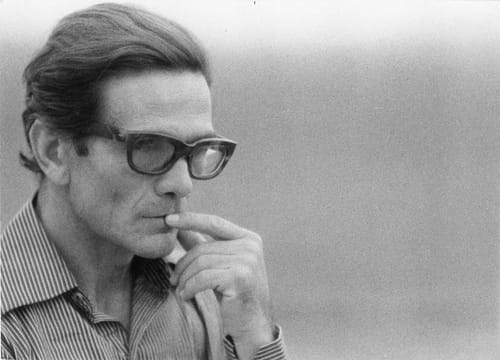

In copertina: Pasolini durante le riprese romane de “Il fiore delle Mille e una notte” (1973). Foto di Gideon Bachmann

L'articolo “Fu la tua ora e non è finita”. Pier Paolo Pasolini, il poeta proviene da Pangea.